Du vendredi 16 mai à 19h00 au dimanche 18 mai 2025 à 17h00, ce colloque intitulé « L’Esprit dans la Bible » s’est tenu à l’Espace Magnan de l’EPUF Marseille.

Ouvert avec dynamisme par la conférence «L’activité créatrice de l’Esprit » conduite par Céline Rohmer le vendredi soir, il a été clôturé avec le même dynamisme dimanche par Jacqueline Assaël qui nous a partagé ses découvertes sur « L’Esprit et la genèse de Jésus-Christ ».

Dire que ce colloque a été très riche est un euphémisme. Personnellement j’attends les actes pour me replonger dans chaque contribution car mes notes sont lacunaires. Or le contenu de chacune des contributions mérite d’être repris pour apprécier tout l’éventail des approches qui nous ont été proposées.

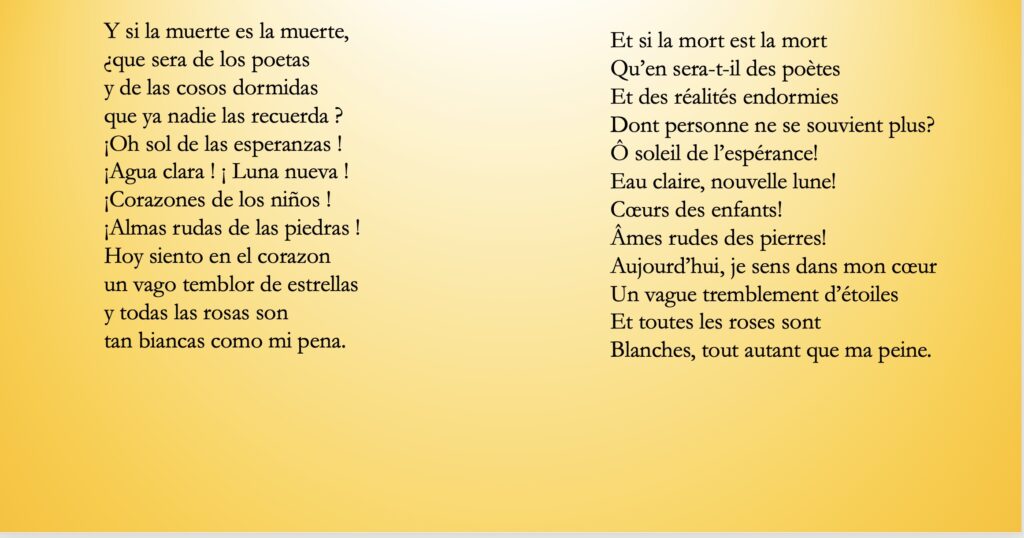

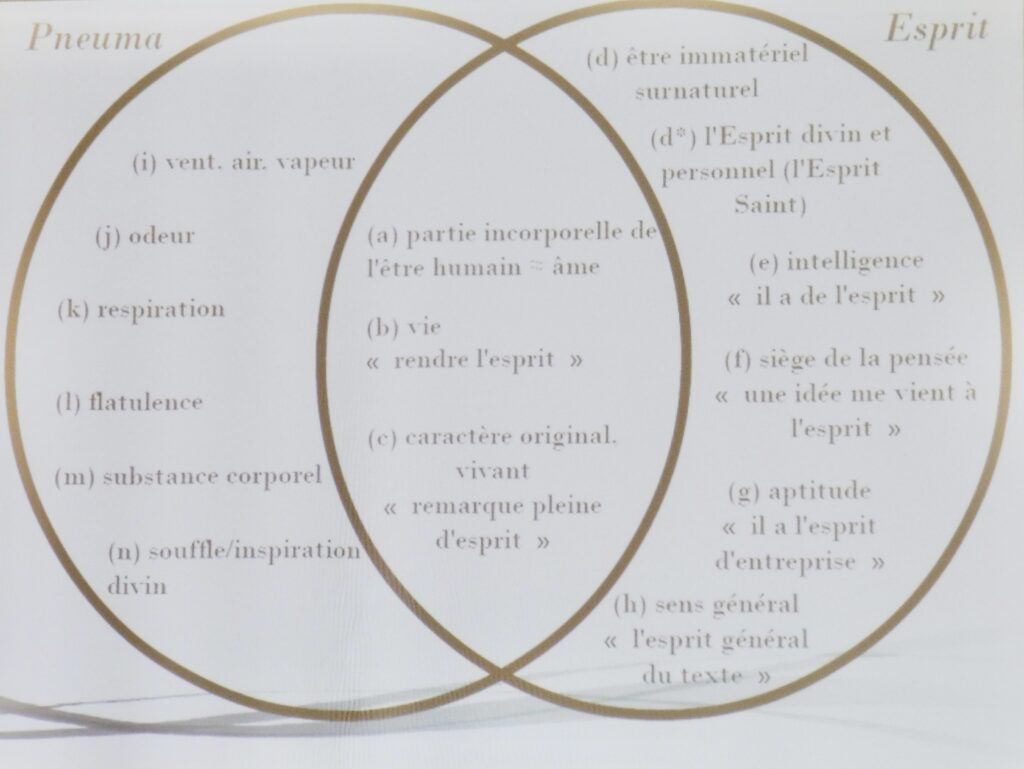

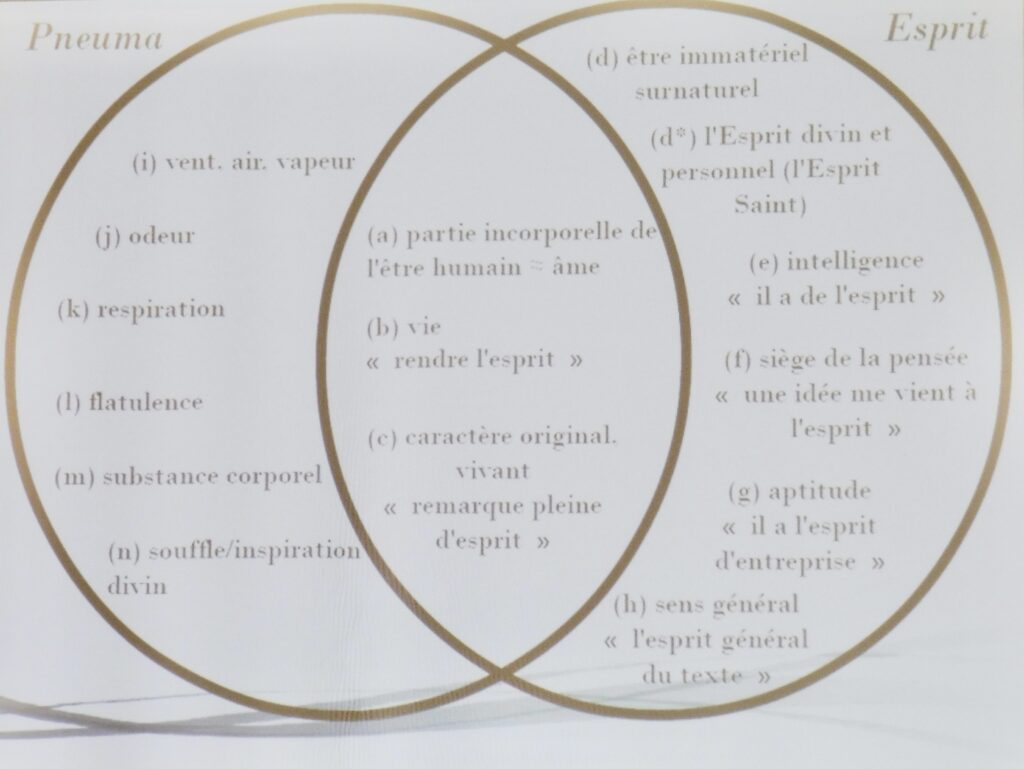

Céline Rohmer nous a d’emblée montré comment Pneuma « Esprit/esprit » est employé dans le Nouveau Testament. Sachant que Paul, Luc et Jean ont partagé cette acception de Pneuma. Historiquement, Paul a été le premier à utiliser ce terme pour une signification précise. Rien que dans ses textes, 117 occurrences ont été relevées !

Je retiendrai deux points de cette contribution, mais tous les autres – ils sont nombreux- méritent d’être «ruminés » :

Le lendemain matin, atelier de philologie « La double prédestination de Calvin » dirigé par Jacqueline Assaël.

Il est ressorti de cette heure de travail en groupe que l’interprétation de l’Épître aux Éphésiens proposée par Calvin pour formuler « la théorie de la double prédestination » se fonde sur des contresens. Ces contresens ne résistent ni à l’étude philologique rigoureuse du texte, ni à l’examen critique des arguments de Calvin en particulier dans le chapitre XXII de son livre III.

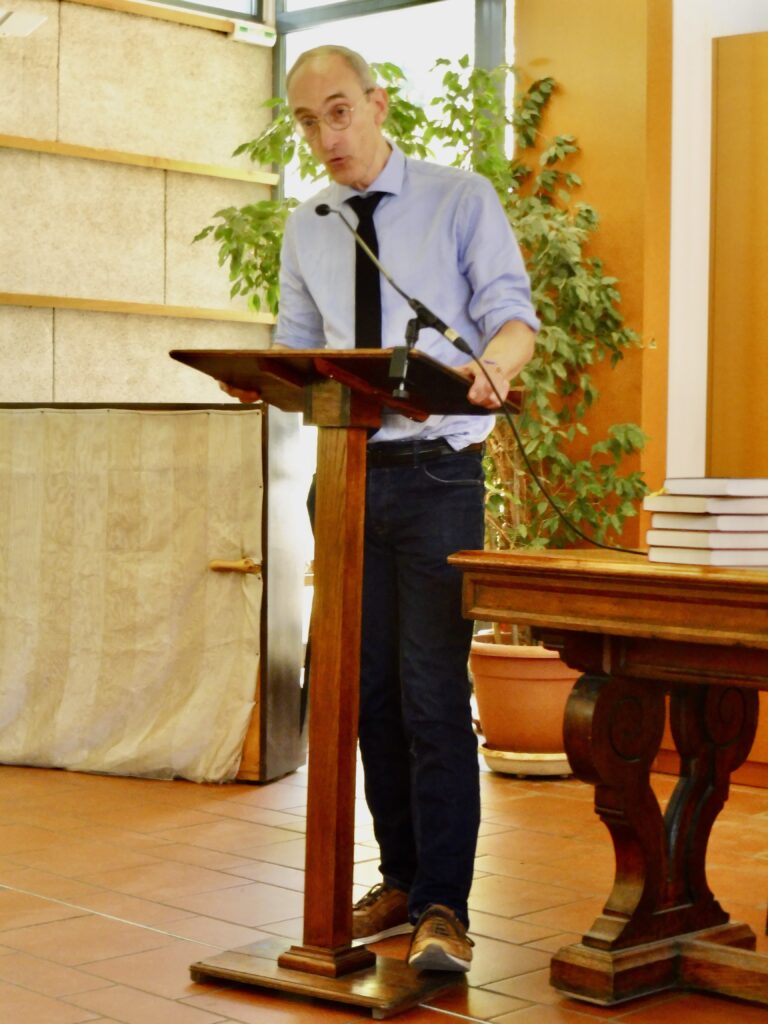

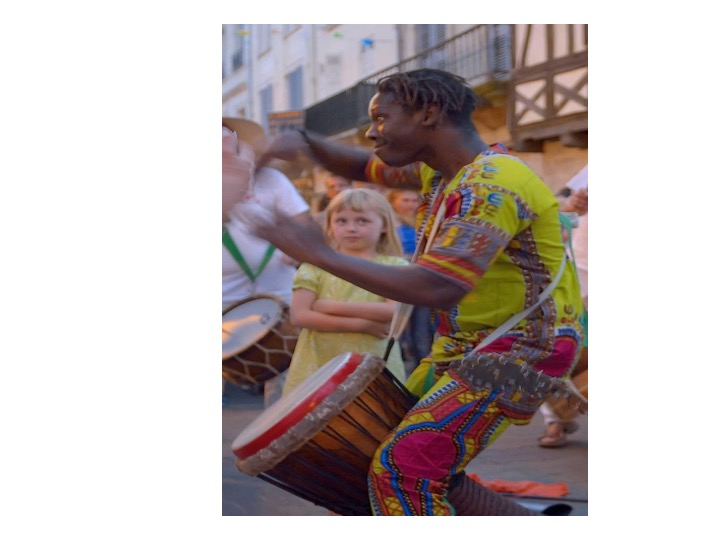

Après la pause repas, Stephen Backman (nouveau président du Conseil Régional de l’EPUDF en PACCA) a exprimé combien il se réjouissait de manifestations telles que Théo-Lettres. Sa courte allocution terminée, il a cédé la parole à Jonathan Thiessen pour : « Pneuma dans la pensée populaire et le langage courant du premier siècle. »

Jonathan a exposé les résultats de sa recherche philologique sur les significations de pneuma chez les auteurs du premier siècle (ap. J.C) en dehors du N.T.

Nous avons appris que pneuma ne signifie jamais « esprit » en dehors des Évangiles et des épîtres du Nouveau Testament. Ce terme désigne toujours quelque chose de matériel que ce soit en médecine, en météorologie ou dans le domaine religieux (les pythies recevaient leur inspiration de vapeurs montant de crevasses du sol). En conclusion de ce travail d’helléniste, Jonathan a postulé que le «pneuma esprit » ne se trouve que dans la littérature juive et chrétienne du premier siècle. Dans tous les autres textes grecs qu’il a examinés, pneuma recouvre des significations matérielles et impersonnelles.

Christian Boudignon a pris la suite tout en restant dans le monde grec puisque son exposé intitulé « Prier en Esprit : La prière dans la Bible selon Origène » a développé ce que signifiait prier pour Origène (vers 185 à 253). À travers la synthèse de son étude de l’ouvrage d’Origène La prière dans la Bible (v. 235), nous avons eu accès à la conception de la prière d’Origène. En particulier (mais pas seulement) le fait que seul l’Esprit Saint«sur-intercède » pour nous auprès du Père. Là encore, la lecture des actes donnera la mesure du travail présenté par C. Boudignon.

Avec Yves Parrend « Esprit et souffle dans la littérature sapientiale. Une réflexion pour notre temps » nous sommes remontés dans le temps.

Cette contribution nous a plongés dans l’anthropologie hébraïque à travers les textes de l’Ecclésiaste, des Proverbes, de Job et des deutérocanoniques : Siracide et Sagesse de Salomon.

À la grande différence de notre culture, l’intelligence a pour siège le cœur, la conscience : les reins, et enfin le sang est celui de la vie. Par une riche argumentation Yves Parrend a exposé ce qui a conduit à traduire Néfesh par Psyché, Rouah par Pneuma, et Neshama par Pnoè. Ainsi, les significations des termes hébreux ont été déclinées de façon à éclairer une conception de la Sagesse et la vision de l’être humain dans ces textes sapientiaux.

Jean Alexandre a poursuivi par : « Un souffle habité ». Il a développé la dimension poétique des textes écrits en hébreu. Du fait que ces textes doivent être oralisés, Jean Alexandre a insisté sur les significations ancrées dans la perception comme par exemple « ROUAH » dont la racine verbale signifie « sentir, respirer, etc. » ; à ce titre, il recommande de traduire le mot par « Souffle » plutôt qu’Esprit. Les passionnants développements sur le texte de Genèse, puis sur les effets de la traduction en grec (Septante) et des différents glissements sémantiques jusqu’à la rédaction des textes du Nouveau Testament, méritent d’être savourés en lisant les actes du colloque !

La contribution de Benoît Benhamou (dont le directeur de recherches est C. Boudignon) nous a ramenés chez Origène puisqu’il nous a présenté sa compréhension des textes : «Les trois baptêmes (eau, Esprit , feu) selon Origène». Cet exposé ne peut pas être synthétisé tant il était riche et dense. Je retiendrai juste le propos sur Elisabeth qui « criera » sous l’action de l’Esprit saint en accueillant sa cousine Marie. Il ne s’agissait pas de volume sonore mais de d’intensité de la parole jaillissant sous l’inspiration. Cette considération conduit directement à la clôture du colloque avec la contribution de Jacqueline Assaël « L’Esprit saint viendra sur toi » (Luc 1, 35). Genèses et spiritualités ». Sous-titre : « L’esprit et la genèse de Jésus Christ ». Et là, je crée un puissant « suspens » en invitant toutes celles et ceux qui veulent connaître la teneur de la contribution dynamisante (saisissante, selon mon ressenti) de Jacqueline Assaël à en lire l’intégralité dans les actes qui seront publiés avant la fin de l’année !

« Interpellée » par des amis qui m’avaient exposé leur trouble devant la doctrine de la double prédestination de Calvin, j’ai décidé de consacrer l’atelier de réflexion biblique de cette « Rencontre Théo-Lettres), ouvert à la sagacité de tous les volontaires, à une analyse de cette théorie théologique.

La feuille de route reçue par chacun des participants est enregistrée ci-dessous.

Elle comporte tout d’abord un extrait principal du texte de Calvin traduit en français moderne par mes soins, ainsi que la référence du texte qui peut aisément être consulté en ligne, et le résumé de quelques arguments de Calvin appuyés sur des idées ou des textes du Nouveau Testament.

Ensuite, dans le temps de l’atelier de réflexion, chaque participant était invité à lire le texte complet de l’Épître aux Éphésiens (6 chapitres), pour vérifier la pertinence de l’interprétation de Calvin. Certains avaient leur propre Bible, et il y en avait un certain nombre d’exemplaires sur place qui ont été prêtés. La feuille de route réunit quelques extraits de ce texte paulinien qui entrent en discussion avec la thèse de Calvin.

Vous pouvez ainsi à votre tour entrer dans le cercle de réflexion. Mais à l’Espace Magnan, en compagnie, c’était joyeux!

Jacqueline Assaël

La théorie de la double prédestination face à l’action de l’Esprit

chez Paul et chez Pierre

Extrait de la thèse de Calvin

CALVIN : « Nous disons donc, comme l’Écriture le montre de toute évidence, que Dieu a décrété une fois pour toutes, par son avis éternel et immuable, qui il voulait sauver et qui il voulait vouer à la perdition. Nous disons que cet avis, en ce qui concerne les élus, est fondé dans sa miséricorde, sans aucune considération quant à la dignité humaine. Au contraire, nous disons que l’accès à la Vie est interdit à ceux qu’il veut livrer à la damnation, et que cela se fait par son jugement mystérieux et incompréhensible, encore qu’il soit juste et équitable. De plus, nous enseignons que la vocation des élus est comme une démonstration et un témoignage de leur élection ; de même, leur statut de juste en est une autre marque et un signe éclatant, jusqu’à ce qu’ils parviennent à la gloire qui en est l’accomplissement. Or, de même que le Seigneur marque ceux qu’il a élus en les appelant et en leur donnant le statut de justes, de même, à l’inverse, en privant les réprouvés de la connaissance de sa parole ou de la sanctification de son Esprit, il démontre ainsi quelle sera leur fin, et quel jugement leur est préparé. »[1]

Arguments de Calvin : Livre III, chap. XXII

Quelques versets suivants de l’Épître aux Éphésiens :

2, 6 Ensemble, il nous a éveillés et assis dans les cieux dans le Christ Jésus 7 pour que soient montrées dans les siècles à venir la richesse extraordinaire et la grâce de sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. 8 Car c’est par grâce que vous êtes sauvés, à travers la foi.

2, 18 En effet, à travers lui [Jésus] nous avons accès les uns et les autres [= les juifs et les païens] au Père, en un seul Esprit.

3, 14 Pour cette grâce, je fléchis les genoux devant le Père, 15 de qui toute descendance reçoit son nom dans les cieux et sur la terre : 16 par sa puissance, puisse-t-il vous donner, selon la richesse de sa gloire, d’être fortifiés à travers son Esprit jusqu’au for intérieur de votre humanité, 17 puisse-t-il vous donner d’accueillir le Christ dans vos cœurs à travers la foi, enracinés et fondés dans l’amour ; 18 qu’ainsi se développent votre capacité de comprendre, avec tous les saints, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, 19 et votre aptitude à connaître l’amour du Christ qui excède toute connaissance ; qu’alors enfin l’entière plénitude de Dieu soit remplie.

4, 10 Celui qui est descendu [dans les Enfers] est le même que celui qui s’est élevé au-dessus de tous les cieux, pour la plénitude universelle. 11 En outre, Dieu lui-même a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des doctes, 12 pour la formation des saints dans leur œuvre de service, en vue de l’édification du corps du Christ 13 jusqu’à ce que nous nous rencontrions tous dans l’unité de la foi et de la connaissance profonde du Fils de Dieu, dans la perfection humaine, à l’échelle et à la dimension de la plénitude du Christ.

1Pierre, 4,6

Car c’est pour cela qu’il a été annoncé à ceux aussi qui sont morts, afin qu’ils soient jugés, selon la justice des hommes, dans l’ordre de la chair ; mais qu’ils Vivent, selon la justice de Dieu, dans l’ordre de l’Esprit.

[1] Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, édition française de 1560, Livre III, chapitre XXI, (« De l’élection éternelle : par laquelle Dieu en a prédestiné les uns à salut, et les autres à condamnation »)

Une « Rencontre Théo-Lettres », c’est une paroisse qui se mobilise pour organiser l’accueil des conférenciers et du public. À l’Espace Magnan, c’est toujours très chaleureux que ce soit pendant les phases de réflexion, de discussion ou de repas partagés.

Une « Rencontre Théo-Lettres, c’est aussi un public qui se mobilise. Cette année, l’assistance a été constituée de membres de plusieurs paroisses de l’Arc Phocéen, puisque l’événement était soutenu par le Consistoire et le Conseil Régional de l’Église protestante unie de PACCA.

Les conférenciers venus d’horizons différents: facultés de théologie ou de lettres, Strasbourg, Montpellier, Aix-Marseille… sont venus apporter leur éclairage sur la notion d’Esprit. Tout un programme!

Les conférences se sont succédé, tantôt sur les emplois de la notion dans l’Ancien Testament, tantôt sur le Nouveau Testament, et même plus largement dans la civilisation profane contemporaine et dans les commentaires des Pères de l’Église.

Tout le public est devenu théologien, lors de l’atelier de réflexion, pour discuter la doctrine de Calvin de la double prédestination. Malgré la multiplicité des tâches qui l’assaillaient pendant cette Rencontre, la présidente du Conseil presbytéral, Carine Volpi, n’a pas pu se résoudre à renoncer à l’exercice, jugé passionnant!

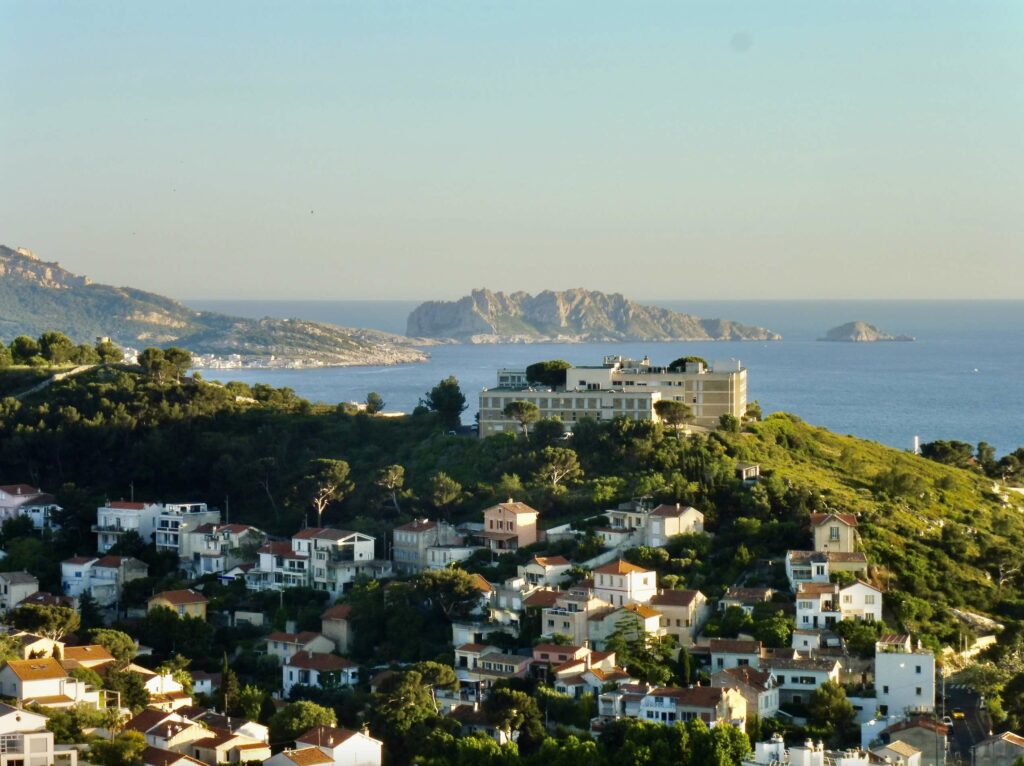

Pour s’aérer, après l’effort intellectuel et spirituel: montée à Notre-Dame de la Garde, avec visite privée de la Basilique, non moins passionnante, organisée par le pasteur Dodré et commentée par le Père Spinosa.

Et puis les repas, bien sûr! Les repas… Toujours succulents, à Magnan!

Bientôt paraîtront les actes de la Rencontre, avec le texte des conférences.

Mais la participation vivante a réjoui tout le monde.

Martine Cardi, qui était présente tout du long en atteste:

Quelques mots à l’issue de la 2ème rencontre Internationale THEO-LETTRES

L’ESPRIT DANS LA BIBLE

Il est évident que ces quelques mots sont le reflet d’un ressenti vécu sans aucune prétention de savoirs théologique ou littéraire sur les journées de vendredi 18 et samedi 19 mai 2025.

La découverte d’Origène, ce Père de l’Eglise à la fois si lointain et si proche m’a interpellée. Il fallait le connaître !

Et puis, j’ai été guidée vers d’autres exposés et c’est bien grâce à cette progression que j’ai pu saisir une petite ouverture sur l’Esprit saint !

Le chaleureux accueil de Magnan et la qualité de son cadre aide grandement à la réussite de ces journées.

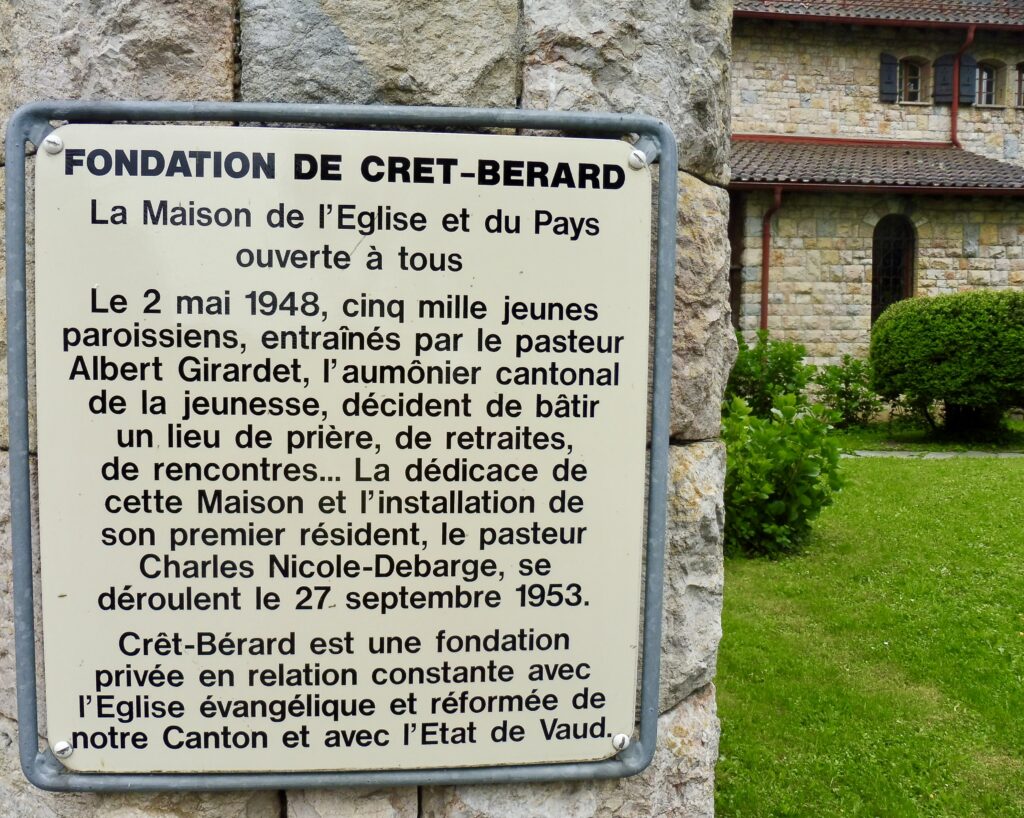

Le festival « Livre à vivre » s’est déroulé le samedi 3 mai à Crêt-Bérard, Maison de l’Église et du Pays, ouverte à tous, qui réalisait son Festival du livre sur les bords du Lac Léman, dans un paysage enchanteur.

La Maison a été fondée par des pionniers, Le 2 mai 1948, construite par 5000 jeunes paroissiens, et elle est aujourd’hui enracinée dans sa vocation d’accueil et dans une tradition protestante à la culture solide, approfondie de manière à accompagner chacun dans les joies et les difficultés de l’existence.

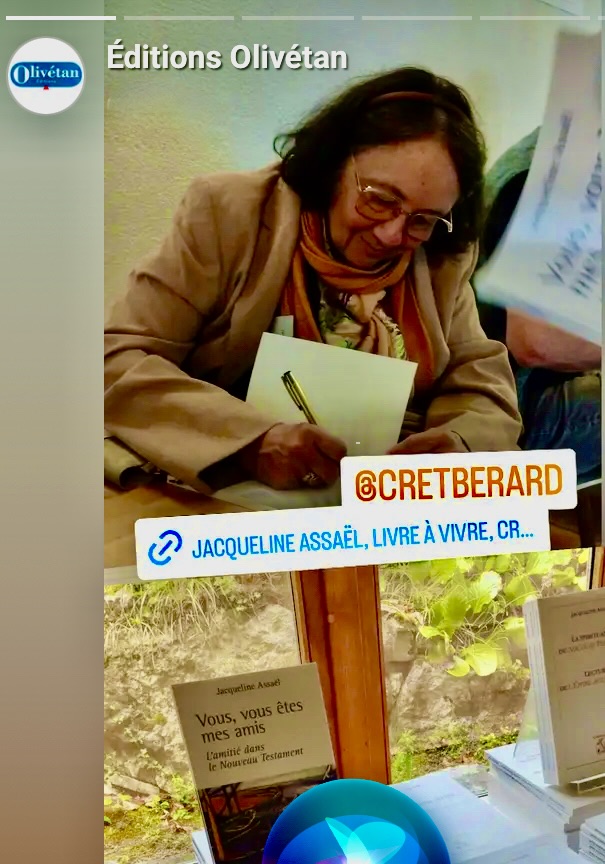

Le pasteur résident, Alain Monnard, a ainsi organisé une rencontre d’une vingtaine d’auteurs venus de France et de Suisse présenter à un public d’environ 250 personnes des ouvrages de théologie et spiritualité, des « livres à vivre », écrits pour proposer des méthodes de réflexion et de comportement pour exister pleinement.

L’ambiance était très agréable: j’ai eu l’honneur d’ouvrir ce Festival, dans la grande salle, pour présenter mon livre sur l’amitié dans le Nouveau Testament: « Vous, vous êtes mes amis ». Les auditeurs ont rendu cette séance très vivante, en posant des quantités de questions sur les passages bibliques commentés et en s’interrogeant sur la possibilité de nouer des amitiés profondes, entre croyants et non-croyants, en cherchant comment garantir la pérennité de relations d’amitié. Chez les évangélistes Luc, Jean, notamment, ils ont trouvé des éléments de réponse

Dans la journée, j’ai assisté à d’autres conférences très intéressantes, dont celle de sœur Catherine qui expliquait sa démarche d’ermite, elle qui a vécu une trentaine d’année isolée dans les Alpes du sud. D’autres interventions ont développé des moyens de vivre la joie, malgré les handicaps physiques. Des enseignements à la fois spirituels et très concrets, donc, consistants et efficaces.

Un stand très étoffé a été mis en place par la librairie Payot de Lausanne, tout au long de la journée. Parmi cette sélection d’ouvrages de haute tenue, une table a été réservée aux éditions Jas sauvages. Nos auteurs ont attiré l’attention du public, notamment Alain Piolot, avec Je m’appelle Jean de La Fontaine, Michel Block avec Périchorèse et mon recueil, Frère de silence. Les éditions Jas sauvages ont bien tiré leur épingle du jeu dans cette compagnie de haute volée… Merci à tous les organisateurs de cette journée d’une grande valeur culturelle et spirituelle!

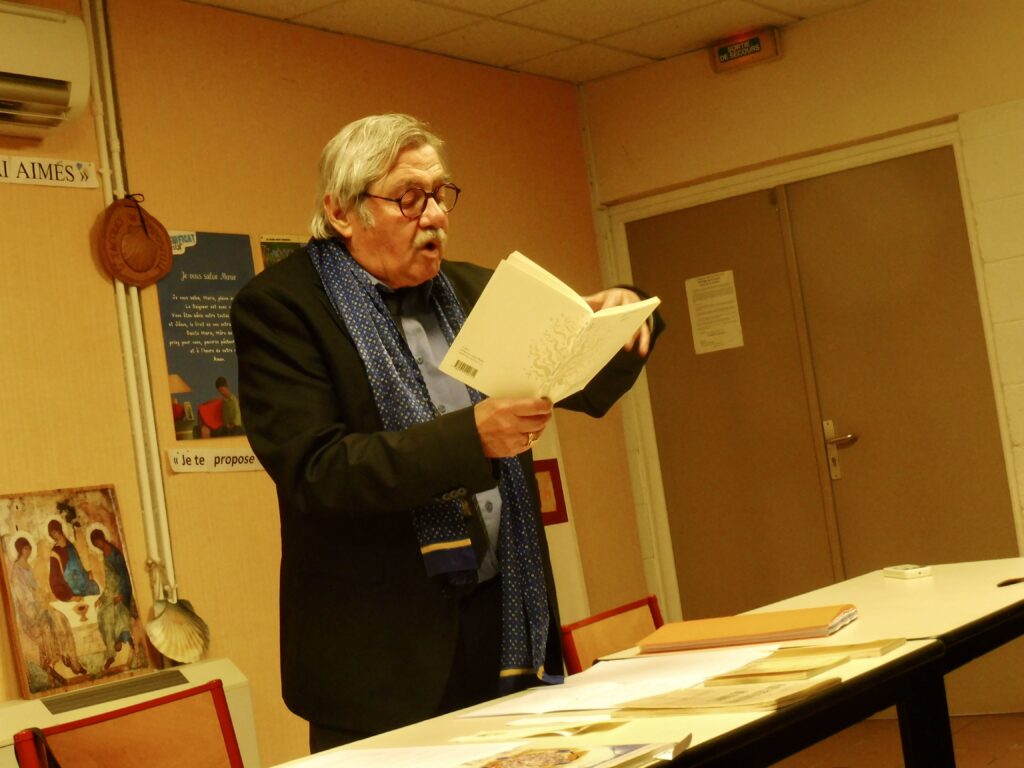

Ce texte reprend l’exposé d’Yves Ughes lors de la soirée qui lui était réservée pendant le Festival de poésie de la foi de Montpellier

Quand j’ai publié mon premier livre aux éditions de L’Amourier, chez un petit éditeur de l’arrière-pays Niçois, l’aventure était si inattendue et merveilleuse que j’ai pensé qu’il serait le premier et le dernier recueil.

La vie, les rencontres avec les artistes plasticiens et d’autres éditeurs ont finalement développé le chemin. J’en suis aujourd’hui à 6 recueils publiés. Je présente ce fait non par orgueil personnel ou forfanterie mais pour souligner ce que peut être l’acte d’écrire une fois enclenché. L’écriture met en marche une quête sans fin, qui ne peut s’arrêter en route.

Me voici donc à un moment précis qui m’autorise une double question : cette suite de recueils obéit-elle à une accumulation en vrac d’instants poétiques ou bien répond-elle à une logique ? Une exigence intérieure ? Par ricochet se pose une autre problématique : chaque recueil lui-même n’est-il organisé que par le hasard des compositions ou bien présente-t-il une structure signifiante ?

Ces deux questions m’ont paru d’autant plus légitimes que ce parcours s’est révélé être, chemin faisant, un parcours unissant la poésie et la foi.

Interroger mon propre travail revient à interroger mon propre cheminement dans l’installation de la foi en moi-même. Se pose dès lors une troisième question : quel rôle a joué la poésie dans cette installation ?

Je réponds d’emblée aux critiques que pourrait soulever cette démarche. On dit fréquemment que les auteurs sont les plus mal placés pour lire leurs textes. Je ne le pense pas ; ils sont des lecteurs comme les autres, ils offrent une lecture et rien de plus ni de moins.

On pourrait également trouver suspect qu’un auteur se penche de la sorte sur son propre travail et y voir un « tout-à-l’ego » totalement déplacé, une surdimension donnée à sa propre création.

Nous savons, nous chrétiens, ce qu’est l’orgueil et il n’est pas question ici de prendre cette route pour glorifier artificiellement un travail qui, somme toute, demeure en marge. Mais nous savons aussi que ce travail a une valeur de témoignage. Je me pencherai donc sur ma route à la fois avec humilité et distance critique.

II) FINALEMENT COMMENT NAÎT UN POÈME, COMME PREND FORME UN RECUEIL ?

Posons-nous pour commencer quelques questions sur ce qu’est un recueil poétique.

On sait en effet comment s’organise un roman : il suit d’une façon linéaire le déroulement de l’action, même si le Nouveau Roman a quelque peu bousculé les structures. De même qu’une pièce de théâtre suit toujours trois étapes : l’action se noue, se déroule, se dénoue, au gré des coups de théâtre.

Mais qu’est-ce qu’un recueil poétique ? À quelle logique obéit-il ? N’est-il qu’une suite de poèmes accumulés, entassés les uns sur les autres. Un recueil n’est-il qu’un ensemble décousu présentant en vrac des textes venus du hasard ?

Pour répondre à cette question, il faut se demander ce qu’est la création, notamment la création poétique.

On a longtemps pensé que le poème était conçu avant son expression, qu’il était écrit dans la tête du poète et que l’auteur n’était qu’une sorte d’imprimante exprimant ce que l’inspiration lui dictait.

Avec le renouveau de la critique littéraire, le texte abandonne ce statut d’expression pour prendre celui de création. Et d’un mot à l’autre, il y a plus qu’une nuance. En fait ce sont deux conceptions du processus littéraire qui s’affrontent. Ecoutons le critique littéraire Gaëton Picon cité par Jean Rousset :

Avant l’art moderne, l’oeuvre semble l’expression d’une expérience antérieure …, l’oeuvre dit ce qui a été conçu ou vu ; si bien que de l’expérience à l’oeuvre, il n’y a que le passage à une technique d’exécution.

Pour l’art moderne, l’oeuvre n’est pas expression mais création, elle donne à voir ce qui n’a pas été vu avant elle, elle forme au lieu de « refléter ».

Le cas de Charles Baudelaire est à cet égard particulièrement révélateur.

Baudelaire a publié ses poèmes par à-coups, au gré des humeurs et des journaux qui voulaient bien l’accueillir.

Mais la construction des Fleurs du Mal a demandé une véritable mise en ordre.

Chaque poème est en effet comme un pas, un pas qui crée le chemin. Un pas qui ne sait pas où il va. Puis, un pas après l’autre, se dessine quelque forme qui apprend au poète quelque chose de lui-même.

Partant de ces découvertes éparses mais révélatrices , le poète construit la structure de son recueil. Il lui donne une forme. La forme qui s’est révélée à lui et qui dit quelque chose de sa propre structure profonde et de sa vie intérieure.

Ces préliminaires de méthode posés je me suis plu à les appliquer à ma propre aventure poétique et spirituelle.

III) CHEMIN FAISANT

A) LE LIVRE GERMINATIF : DÉCAPOLE

Quand j’ai écrit mon premier recueil j’étais tout simplement et benoitement fasciné par les villes, leur passé, leur devenir, le dessin qu’elles traçaient dans le paysage, le sens de ce dessin, ses transformations. Passionné par Baudelaire et les « tableaux parisiens », animé par son constat lucide : la forme d’une ville change plus vite, hélas, que le coeur des mortels. Ce lien unissant la ville et le coeur des mortels me semblait être un sujet à explorer. J’avais donc dans mon tiroir de réserve 6 ou 7 poèmes relevant de villes diverses : Naples, Nice, Grasse…mais me manquait une logique organisatrice et je me voyais mal présenter à une éventuelle publication un recueil qui aurait pu passer pour un guide touristique. La clé me fut donnée, déjà, par une lecture biblique : Quand Jésus revient du pays de Tyr et de Sidon vers la mer de Galilée en traversant la Décapole (Mr 7:31).

Ce mot « décapole » m’a sur-le-champ happé. Il s’est simultanément imposé comme le titre d’un futur recueil et comme son principe organisateur. Tout a pris place autour de ces dix villes réelles ou imaginées, et par un passage vers l’autre rive.

Ce titre et cette force fédératrice venait donc du Nouveau Testament. Je n’étais pas encore converti mais fortement attiré par l’univers poétique des Évangiles et par certains signes de la culture religieuse, certains édifices notamment.

Ce premier livre se présente donc comme un recueil germinatif. Il met en place des appels de la foi mais d’une façon discrète, disparate et dispersé comme autant d’éclairs dans la nuit. Ces éclairs se rapprochent pourtant et le paysage apparaît avec toujours plus de netteté. Sous la plume et par le travail d’écriture le recueil se transforme : ce qui devait être une présentation profane de villes attirantes devint un chemin qui me rapprochait de notre condition humaine et de la foi. Le canevas touristique était progressivement troué par une force spirituelle. Ainsi les clous qui scellent les pavés du centre historique de Grasse renvoient aux clous de la Croix, le temple de Grasse vient prendre sa place dans le poème comme une « nef à la coque inversé ».

Peu à peu ces villes qui devaient refléter mes plaisirs ponctuent une route qui m’amène à sortir de moi pour céder à une attraction qui s’impose avec une prégnance allant en s’accroissant. Comme en témoigne cet extrait :

tu es celui de la lumière boiteuse.

tu es celui de la lumière boiteuse

et tu avances dans la nuit alors que je m’agrippe au rocher du sommeil tu effleures et forces la nudité des portes et me mènes vers la chaleur de ces muscles enfouis sous la terre

il nous faut répéter la caresse des pierres jusqu’à la courbe des reins et accepter la vague du repos noir

les collines sont bleues ici abreuvées de mer depuis l’éternité dans l’abandon de leurs cuisses les ports deviennent terres

de fécondation

(..)

comme arraché au pire le littoral est un lieu d’appétits dans les croupes en sueur et sous les aisselles violettes les hommes viennent s’y accomplir

lassées de coudre entre elles des formes marines les ouvrières délaissent les usines

assistées dans leur maternité elles marchent sur les vagues chaque coup de talon est une revendication

c’est une tour bâtie à la hauteur exacte du silence elle se défait avec le soleil quand la plaine s’apprête à passer la nuit ses feux pourtant demeurent comme ses fresques

tu es celui de la lumière boiteuse et je te suis sur les rochers du sommeil.

De cette évolution dans la conception du recueil s’impose une Pensée de Blaise Pascal qui va irriguer les recueils qui suivent : « Qu’il y a loin de la connaissance de Dieu à l’aimer ».

Une présence s’était imposée dans le travail poétique, mais il faudra encore travailler les mots pour entrer en dialogue avec cette présence, et la foi transmise. Pour aimer cette présence, tant il est vrai que le mot aimer doit ici être réinventé. Il me faudra bien 4 autres recueils pour y parvenir.

B)LES LIVRES DE LA TRAVERSÉE.

1. PAR LES RATURES DU CORPS.

« Qu’il y a loin de la connaissance de Dieu à l’aimer ». Se met souvent en travers du chemin ce qui est censé nous rapprocher de Dieu et du Christ. Fils d’immigré italien je me retrouvais tous les mois de vacances dans un petit village du Piémont. Tout y était représentation de scènes religieuses, les tableaux accrochés aux murs des chambres, les fresques qui se trouvaient sous les porches d’entrée, les oratoires consacrés à la Madone. Une telle richesse me fascinait, car tout enfant j’étais attiré par cette mystérieuse présence du Christ. Mais, en même temps, dans un seul et même mouvement la fascination se doublait d’une paralysie. Tous ces êtres, ces saints figés dans l’extase, les yeux tournés vers un ciel inaccessible pour le vulgum pecus, ces Marie portées par des anges potelés et aériens, tout contribuait à me dire que ce monde ne m’était pas ouvert, même s’il m’appelait. Il m’appelait mais se trouvait définitivement hors de portée. Cette contradiction est longtemps restée en moi. Paralysante, cette inaccessibilité peut donc conduire, paradoxalement à l’abandon et nous amener à dire comme L-F Céline : « je n’avais plus suffisamment de musique en moi pour faire danser la vie.

Il a fallu un travail poétique menée en parallèle avec des échanges nourris avec des pasteurs pour arriver sur l’autre rive.

Cette reconquête de l’espoir a pu se faire grâce à deux livres de traversée.

Par les ratures du corps est certainement mon plus sombre recueil, il se trouve au bord de l’abandon. Il est la traversée de la laideur du monde.

Puisque les voix du Ciel sont inaccessibles il est si facile de céder à l’horreur du monde pour se complaire en sa culture. Il est si facile de céder au pessimisme tout en pensant que l’issue spirituelle est hors de vue, loin de toute portée.

La vie s’en trouve alors raturée, comme le corps : il n’avance dans la vie qu’en se gommant ou en se mutilant.

Voici donc un personnage qui envahit le poème en prose, attiré par le noir de la ville. « je commençais ma carrière d’homme aux cheveux sales ». «Cette ville est sale et je suis client». Il passe par la case prison, à sa sortie il trouve une ville écrasée par une pluie de cendres.

je saisis dès ma sortie une information qui s’était installée en ville était tombée sans interruption pendant trois jours une pluie de cendres

problèmes de propreté et d’hygiène donc

chacun redoutait la paralysie ceux des rues populaires qui n’avaient pu acquérir de machine à laver même à 15 euros par mois sur 50 mois mais aussi les maîtres des appartements hight-tech

la poussière s’insinuait par toutes les fentes sous les portes détraquant les moteurs les soufflets et les pompes le rythme cardiaque de la cité s’était endiablé se précipitait connaissait des ratés chacun se ruait dans les couloirs des laveries

celle automatique de la place Boccace était installée dans un local aux dimensions moyennes la cohue se multipliait en ces lieux de vapeurs tous les cercles de l’enfer y étaient représentés mais sur le mode soft et fun qui sévissait en ce temps

les coléreux versaient la lessive avec fébrilité la poudre glissait à côté des godets certains cherchaient à ouvrir le système verrouillé l’un d’eux fut happé par la boue le styx passe par où il peut les autres agités ne purent le tirer l’arracher au flot fangeux

plus près de moi un couple s’affairait suintant de laideur gras et abandonné elle offrait une taille lourde et ses seins étaient mal retenus par un chandail aux mailles trop larges lâches cheveux plats en plaques lui la poitrine dénudée ornée d’une chaîne et poilue

prairie de tourbe en gésine mystère des temps premiers planté dans des glandes séminales sudoripares surrénales elle avait dû jouer la sibylle cuisses offertes en tranches tu enfanteras dans la douleur et tu enfanteras de la douleur

je m’apprêtais encore à juger quand un geste déchira la moiteur de la laverie dans ce lavoir d’infortunes un dysfonctionnement fit que la machine du couple s’emballa l’homme se recula instinctivement trébucha sur le panier à linge sale qui se renversa

libérant les crabes de l’aurore

il chuta et se releva aussitôt un incident sans gravité mais dans ses yeux montèrent les termes de l’angoisse de la peur de la perte de la mort

livrée aux assauts d’une tendresse affolée elle accrocha les mains de son amant et le serra sur son flanc la lumière faisait de ses yeux des vagues arrêtées chargées d’embruns et de galets

son corps entier dénouait une chaleur de pinède les rochers sur lesquels elle était installée vibraient encore de la catastrophe évitée tendresse aux bords déchiquetés par la vie elle triomphait avec lui

L’enveloppe compte donc peu et c’est un pas de plus dans la vie de la foi : le macho et la quasi-clocharde sont ici sauvés par un geste d’amour spontané. Et tout le recueil est traversé par un poème de Dante qui dit l’amour de Béatrice. L’amour surgit ici comme force organisatrice et salvatrice : comme l’affirme Dante : le jour où tu croiseras le regard de celle qui t’aime tu comprendras le sens de ton chemin

En poésie les mots nous coûtent trop, ils ne sauraient tricher. Venus du fond de l’imagination, organisé pour l’harmonie dans une structure heureuse ils disent fatalement quelque chose de nous-mêmes, de nos profondeurs. Et nous le découvrons au gré de l’écriture.

Ces pages des Ratures du Corps font émerger un besoin de vie et d’amour qui fait écho à la lecture des premiers versets de Jean, et au commentaire qu’en fait Antoine Nouis : En elle (dans la parole) était la vie. » Dans le Premier Testament la vie est l’objet d’un commandement fondateur : Tu choisiras la vie (Dt, 30.19). Écouter la Parole, vivre la Parole, habiter la Parole, sont autant de façons de choisir la vie. »

Mais cet écho entre poème et les versets bibliques -leur commentaire- a précédé ma conscience, le lien n’est apparu évident qu’après la composition du recueil. J’ai la faiblesse de croire que le poème a préparé la rencontre avec les Evangiles.

Il en va de même avec le livre intitulé Capharnaüm, douze stations avant Judas. Il ne s’agit plus ici de l’horreur du monde ni de sa laideur mais de l’absurdité qui parfois le traverse, notamment quand la mort frappe. Au coeur de la vie, quand elle semble s’apaiser, s’offrir. « Mort, où est ta victoire? » Interroge Paul. De fait la mort se trouve au coeur de nombreuses interrogations, pour nous chrétiens, elles sont intimement liées à la Résurrection.

2. CAPHARNAÜM, DOUZE STATIONS AVANT JUDAS.

Quand la mort a frappé dans mon foyer, j’ai ressenti le besoin d’écrire un nouveau livre de traversée, allant de la douleur, de la révolte au retour vers la vie.

Voici la douleur.

ta langue passait fréquemment sur tes lèvres et dans l’épuisement du ciel tu remontais les draps j’absorbais alors la chaleur qui me ferait boiter

il te fallait déplier le corps dans les moulures du quotidien dans la fatigue d’horaires fixes tu déposais tes muscles sur des barrières d’azur et je partais

et je devais partir tu étais cette poche absente de la nuit

bien avant tout cela un jour

du wagon nous l’avions vu en même temps ce confident décapité tête posée sur les rails sa parole de ballast ne nous disait rien de bon

tu remontais tes draps dans l’épuisement des récifs tu t’en allais dans des niches nécessaires et il ne manquait plus que ça maintenant: ces trous dans les os du temps

et que giclent les morsures dans la détresse du paysage tu n’es plus là dans le chantier des siècles inaboutis et c’est ta main qui se fracture dans le fond mauve de la mort les épaules qui scandaient nos jeunesses ne sont plus que lattes vernies

dans des vagues sans appel se sont faits nos premiers pas

désormais le tramway parcourt le corps de la ville au terminus tu disparais et j’habite les odeurs des fleurs qui s’allongent la nuit est lourde sur moi comme un chien se collant à la couche

il me faut pourtant faire attention

quand je me retourne de ne pas blesser le corps absent

nos parts de table se séparent désormais une rallonge dérive sur le chemin de Damas et mène à la cécité du vin je suis le chef d’orchestre des vanités demeurées

Pour traverser cette douleur, pour faire en sorte qu’elle ne connaisse pas une victoire totale, j’ai opté pour le personnage de Judas. Avec la liberté que permet la poésie et notre approche de protestant. Judas, dans ce recueil, est un révolté, il n’est que cela. Il rejoint Jésus sur cette base et ne peut accéder à l’amour, cet amour qui est victoire sur la mort , il ne peut ni le comprendre ni l’éprouver. D’où son désir d’en finir, de tout saccager par la trahison.

Judas se trouvait du mauvais côté de la table là où des doigts experts ont effacé l’auréole et définitivement sa majesté pour que jaunisse dans l’éternité le drame d’une Cène rance

durant des heures en terrasse son portable posé près du cendrier il avait attendu un coup de fil au moins un sms

la nuit tombée il avait dû se résoudre à l’abandon cellulaire l’ardeur fiévreuse des messages l’avait toujours exalté se surprenant parfois à remercier les satellites au plus haut des cieux sauf qu’ici l’intensité était brisée

Il ne répond plus

Il n’a pas répondu aux appels et son silence déchire le vide du ventre laissant déjà surgir l’excès de bile alors que les ténèbres charrient leur épaisseur

alors autant gratter la plaie l’exacerber que le monde paie que tout le monde paie il y en aura bien assez pour tous

je connaissais désormais ce que pouvait être l’intensité d’un cœur crématoire je me trouvais du mauvais côté de la table à l’heure où l’estomac devient cave en prend les senteurs

âcre ma négation de sainteté s’inscrivait dans ma bouche comme aphtes à peine différés (..)

je m’impose alors dans la trahison des espaces charnels et je les recomposerai jusqu’au triomphe

à moi maintenant cette marche de solitude si intense qu’il y a mort par séparation de torts

par un baiser par un cri

Judas dit Je

Je suis à Toi et Te livre

Une telle voie de saccages ne peut conduire qu’à la disparition de soi, à la pendaison. Et la poésie nous permet de traverser cette tentation d’autodestruction.

Avec la liberté qui est la nôtre je me suis permis de faire renaître Judas. Par son personnage j’ai failli perdre l’amour, j’ai failli le voir rongé par la révolte. Par sa résurrection je le vois revenir apaisé dans notre paysage méditerranéen, véritable merveille de la création.

j’entrais enfin dans l’ordalie des cigales par l’action de leurs arbres l’île poussait son avantage d’expansion jusqu’à la ville

je me trouvais dans l’épaisseur d’un peuple aux diphtongues ouvertes et aux mains heureuses

sur ces plages des hanches précaires encore s’aménageaient entre toi et moi mes mains cherchaient pourtant dans les interstices du rocher les griffures de la mort qui demeurent comme arapèdes sur la fracture des cartilages chaque marche ici gravie est montée vers une Jérusalem totalement

dénudée

et sous les pas poudreux ces aiguilles de pins qui bientôt seront serties

en couronnes

non loin de là des blocs de rochers se détachent en deux mots et s’en vont arasant le sens et les lèvres

je suis maintenant me trouve désormais avec ces pins pliés qui bavent au ras des flots sur une mer toujours plus vivace

Ainsi se réalisait un vers venu du recueil germinatif Décapole :

Dans cette nef à la coque inversée l’homme peut admettre la conscience des vitraux/ elle se recompose là où les fibres de lumière convergent/de même peut s’accepter la grâce de vivre.

III) LES LIVRES DE L’ACCEPTATION

1. UNE TERRE DE BONNE ESPÉRANCE

L’ensemble de ce recueil pourrait être résumé par un livre de Christian Bobin intitulé « le Très Bas ». Par opposition au Très Haut, François d’Assise a passé sa vie entière à perpétuer l’œuvre du Très Bas, à hauteur d’homme.

Et ce monde bouleversant peut être tout simplement le nôtre quand il est habité par l’humanité, la générosité et le partage, tout ce qui nous vient d’une grâce donnée gratuitement. Comme ce portrait d’une mère ici conçu avec gratitude.

Porte du Signadour 2

Stabat Mater Dolorosa

je m’inscrivais dans la peur de manquer j’allais pourtant dans les rondeurs des rues dans les rues du temps

le silence des tables se défait maintenant sous cette descente de croix

le cri de la mère s’est immiscé dans les déchirures du corps

les côtes saillantes disent cette lutte menée pour le souffle jusqu’à ce que la plaie du ciel soit de nouveau béante la mère se tenait dans la douleur en retrait dans une vie aux coutures défaites souvent ses efforts s’inscrivaient dans les boutonnières des jours

au bas de l’immeuble un panneau indique « eau et gaz » à tous les étages

par le feu circulent de nouveau des jours de linge propre

même si les fins de mois sont des lambeaux étendus sur cette colline aux oliviers qui se situe dans une mémoire cloutée

se module un chant qui a tenté de s’opposer à l’affaissement des poumons au dessèchement des bronchioles la mère se tient sur la table penchée dressée sur le port

des saveurs remontent des quais par les rues passent les goûts d’une pleine splendeur avec patience caressée

dans ce vertige se place le geste large des jardins heureux remplis saturés de treilles et le vin ne va pas tarder

généreux

éloigné de tout souci de purification il dira le miracle des noces

des carènes et des caroubes

il faudra alors retenir la folie de l’aveugle qui tire son accordéon au carrefour purement vocal en assumer tous les excès

on en aurait presque la chair de poule de voir cette farine de soleil travaillée par des mains que l’on pressent éternelles

sous la croix la table est mise et je sais désormais que la chaleur de ton corps fera la canicule heureuse de mes veines

Dieu n’est pas, en ce qui me concerne, dans la sublimation et l’extase mystique (mais je sais humblement qu’il existe plusieurs portes pour entrer dans la maison du Père). Le Christ s’est fait homme, ses gestes et ses paroles ont révélé le chemin qui mène au Père dans notre quotidienneté, dans nos faiblesses et la simple épopée de la vie usuelle qui sont transcendées par l’amour.

La poésie est ainsi faite que chaque poème en engendre un autre, tout est germinatif en poésie.

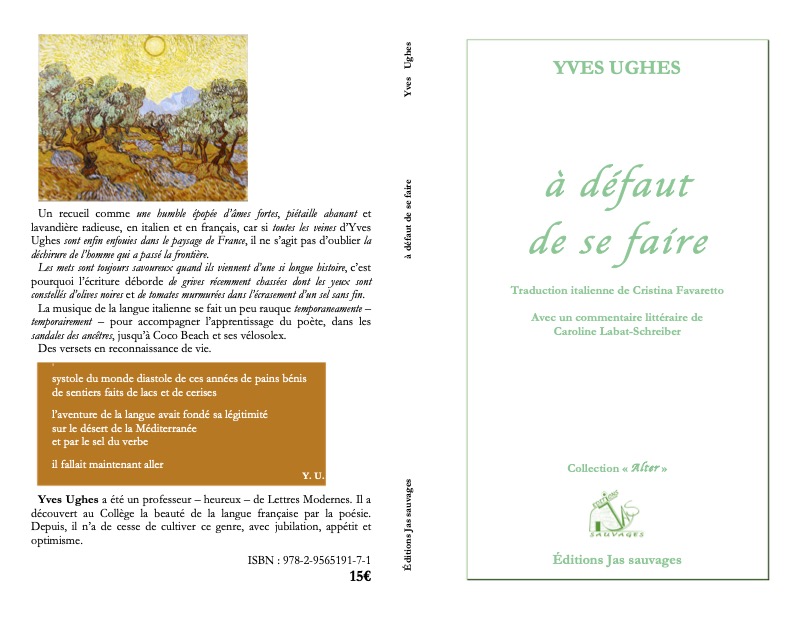

Ce portrait de la mère m’a conduit au prochain recueil : À défaut de se faire, publié aux éditions Jas Sauvages.

2. À DEFAUT DE SE FAIRE

Quandon s’est mis à l’écoute des mots qui résonnent en nous, quand on a traversé l’horreur du monde et de la mort pour, finalement, accepter la grâce de vivre on se retrouve de plein pied dans le monde. En accord avec lui et apte à s’ouvrir à sa beauté. Le moment est venu de la réconciliation et de l’apaisement.

Quand on arrive ainsi à ce stade de la vie, on se retourne et l’on se dit que le chemin a été bien parcouru ; avec ce recueil je me suis dit que j’avais accompli ce qui devait l’être.

Quand on fait ce constat, on peut s’attribuer tous les mérites ou bien se placer sous le verset de Paul : « qu’as-tu que tu n’aies reçu? ». C’est bien sûr mon option.

Il est donc temps de rendre grâce, tel est le thème majeur qui traverse ce recueil, voici donc une expansion du texte lu précédemment : reprenant le thème de la mère il l’épanouit avec la force et la densité de la gratitude.

l’ai croisé dit-elle ahanant dans l’escalier j’ai croisé la voisine dans la rue j’ai croisé aussi Fifi j’ai croisé la clocharde du jardin l’ai croisé tant et tant de gens d’amis que l’escalier n’en finit plus

et les courses pèsent dans ces cabas mal faits

l’ai également croisé le Christ sur un mur de misère et sa mère pleurant son corps récupéré dans l’au-delà des souffrances au cœur des parasites radiophoniques qui rongent le bois hertzien

de toute Croix

j’ai pu monter les étages comme on va vers un tablier de cuisine

propre et pur à force de le faire j’ai appris le suc des étals

mère nourricière je sais désormais les saveurs des herbes et des

chairs je les tire des nuages et des collines

et aussi des vagues et de la mer

je viens des plaines de maïs par-delà les aboiements qui sortent

de la gueule des calculs obligés je sais nourrir mes enfants

et les tenir dans mes bras contre l’ardente vocifération des toits

loin des mâchoires de l’été

et des morsures d’août

même si le porte-monnaie est comme un pal en mon foie

enfoncé au gré des jours et des mois

je ne connais que trop ces calculs quotidiens ces calculs pour un rien ces calculs posés comme pierres jusque dans mes reins

mais je viens des riches plaines de maïs

et je sais la splendeur des simples sacrifices

j’entends et je comprends ces pas qui vont vers l’adolescence le monde est «pop» pour nos jeunes il va bien falloir tirer

L’aiguille au gré des nuits pour que soit orchestrée l’harmonie

des corps en partance vers quel absolu

pour que les livres soient des rails de splendeurs déposés sur les

fronts et que dire du savoir

je viens des plaines de maïs et je sais l’amour que nous nous

devons courbés sous le poids des plissures et du temps

en août les chambres sont asthmatiques et l’escalier n’est plus qu’un réseau de bronches congestionnées on y monte dans des

cabas engoncés

les valises alors seront chargées et disposées en rangs serrés

sous l’agencement des dômes piémontais

là les églises sont des étables de fraîcheur et le lait devient plâtre

pour de nouvelles fresques charnelles

III) CONCLUSION :

Nous voici parvenus au terme de notre cheminement, de notre chemin, de notre route. Nous n’avons toujours pas éclairci le mystère qui lie souterrainement ce double mystère de l’écriture et de la foi. Tout au moins, partant de ma modeste expérience, puis-je affirmer que la poésie, parce qu’elle échappe à la tyrannie de la raison et parce qu’elle s’enracine dans les émotions, trace des voies pour l’imprévu et accepte l’inattendu. Elle accueille ainsi des traces qui deviennent des signes quand elles entrent dans une cohérence, une approche du monde. Les traces sporadiques du premier recueil sont devenues signes quand elles se sont inscrites dans la Foi.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que tout se déroule dans un processus d’interaction : si la poésie aide la foi à prendre forme, la foi en retour agit sur la forme de la poésie. Je suis en effet frappé quand je remarque que mon parcours se réduit dans l’espace : de 10 villes j’arrive à un ancrage dans ma ville actuelle : Vence. En revanche le temps se dilate puisque du temps présent je revisite la route de mes parents puis de mes aïeux.

La foi a ainsi dicté à mes textes une insertion dans un lieu et dans une histoire. De même qu’elle leur a imposé une métamorphose : d’une poésie mosaïque je passe à un poésie peuplée de personnages et donc plus narrative.

Ces mutations ponctuent une entrée progressive dans le monde.

On le voit, loin d’être décorative la poésie est consubstantielle de la vie. Comme l’affirme Yves Bonnefoy : le poème n’est pas un texte, mais un objet qui ravit la lumière.

Nous sommes en plein paradoxe : alors que la poésie est un désordre installé dans la langue, par ses rythmes, sa musique et ses images, tout s’agence et prend corps et cohérence. Quand je me retourne ainsi sur le chemin parcouru je me rends compte que je passe d’un espoir fragile, à peine conquis pas à pas, à une Espérance installée en ses terres.

Pour être bien clair en ce domaine, je préfère laisser la parole à Jacqueline Assaël qui affirme dans son Petit traité du fol espoir : L’espoir, le fol espoir farouche et aventureux, peut précéder la promesse d’accomplissement ou lui être concomitant, et l’accueillir avec surprise ; il est incertain de son bien fondé et de la réalisation de son objet : l’espérance, en revanche, se règle sur la promesse.

La confiance en la promesse est telle que j’ai pu alors oser être pleinement chrétien et me dire que, pour pleinement me réappropier ce qui m’a marqué dans les Évangiles, je pouvais franchir le pas de la réécriture. J’ai enfin osé m’inscrire dans un courant poétique chrétien et protestant, celui de la paraphrase, ce mot étant pris dans son acception originelle et pratiqué notamment aux XVI et XVII ème siècles.

Ainsi prend naissance un dernier recueil, un 6ème publié comme un cadeau à distribuer.

LE LIVRE DE LA COMMUNION POÉTIQUE :

COMME UNE ENVIE DE CAROUBES.

Pierre descendit du bateau et marcha sur les eaux et vint vers Jésus.

Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à couler, il s’écria: « Seigneur, sauve-moi !

Matthieu 14. 29-30

Mal dire, maudire

souvent nos mots sont radeaux naufragés sur les rives ridées de nos finistères épaves englouties en notre for intérieur

au prix de quels vertiges pour quels renoncements

nous portons en nous des mers incertaines et la peur nous vient de ces rochers qui hurlent à l’envi comment entendre et parler

dans ces cris de mers et de pierres dans le grincement des

vagues

tout concourt à défaire l’articulation des sons

la peur désarticule toute orchestration en surface nous avons reçu des paroles d’amour criardes et nouées, elles ont coulé ne demeure sur les lèvres que la bave amère des engloutis répandue pour mal dire

seuls peuvent encore se concevoir de lancinants refrains contre soi-même

ils disent les percussions concentriques qui ont ponctué tous les appels

pour mieux les emmailloter dans le vide

le monde cède aux défilés des ombres tribales rythmés de rancunes et de terreurs vespérales

un jour peut-être les épaves de nos mers organiques accepteront la charité des ressacs pour qu’enfin naisse une parole de création.

Le sixième Festival de poésie de la foi s’est achevé il y a quelques jours à Jacou, après avoir un peu arpenté la région, de Maguelone au Carrousel de Montpellier. C’est donc le moment de rassembler le souvenir des émotions les plus marquantes qu’il a permis de vivre à ceux qui ont pu y participer et y assister avec bonheur, afin de les partager avec ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous.

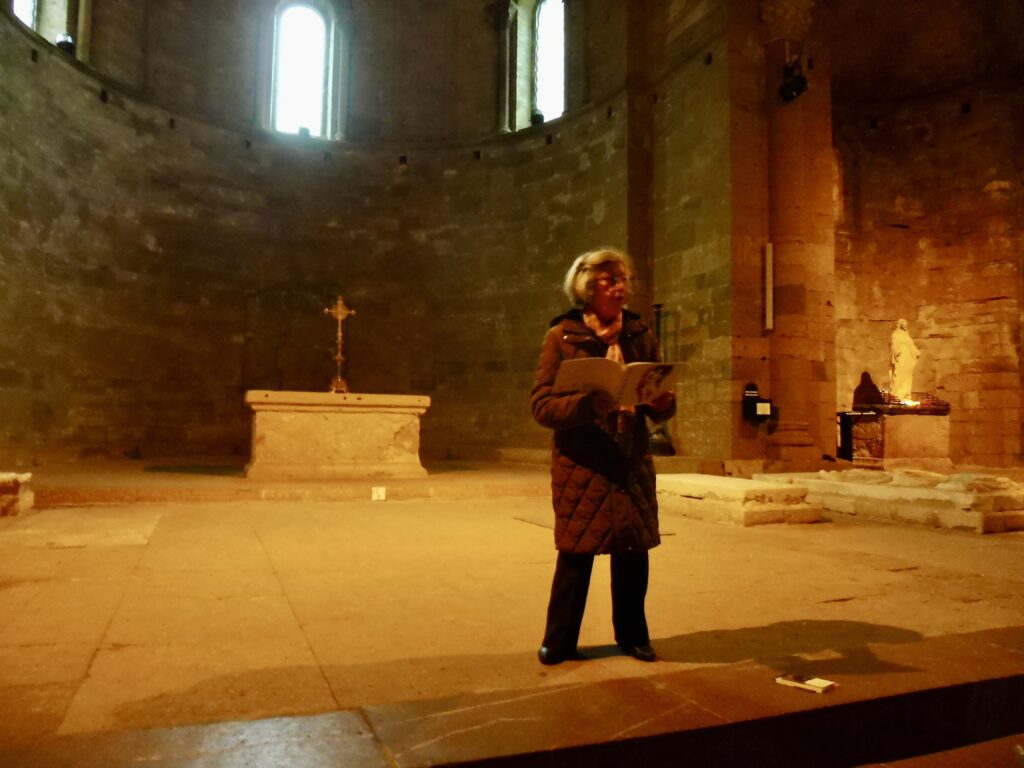

Le début du Festival, à Maguelone

Le premier jour, nous avions prévu de pique-niquer dans les jardins de la cathédrale de Maguelone, puis de visiter l’édifice et d’y lire des poèmes que nous aurions choisis. La météorologie ne nous a pas trop souri car il a fait un temps de chien, avec de grosses bourrasques et énormément de nuages, dans un lieu soumis à tous les vents. Mais les poètes ne sont pas des créatures aussi fragiles qu’on peut le croire et, dans la mesure où la pluie a bien voulu épargner le site pendant les quelques heures où nous nous y sommes installés, la fureur de la nature a accentué le caractère grandiose de l’endroit et nous y avons bravement déroulé notre programme sous la garde des paons aux plumes d’immortalité qui nous ont accueillis, arborant des teintes reflétées par les tableaux de Richarme exposés dans le parc.

Comme des spécialistes de l’histoire de Maguelone nous ont rejoints, nous avons évoqué à plusieurs voix l’histoire des lieux, depuis l’époque où l’île était un volcan, il y a 5 millions d’années en arrière, jusqu’à aujourd’hui, où elle accueille peintres, poètes et musiciens au milieu de terres de viticulture, de pêcheries et de compagnonnage, dans l’atmosphère de spiritualité qui émane de l’épaisseur imposante des murs de la cathédrale et de la transparence de l’or et de la mer de ses vitraux.

Puis tout un groupe de poètes et de participants sont venus se placer dans le transept où la lumière était la plus vive, de sorte à pouvoir lire des poèmes de leur choix, ou ceux qu’ils avaient piochés dans la besace prévue par Yves Ughes à cet effet. Des poèmes d’Aragon, de Jean Alexandre, de Charles Juliet, etc. ont résonné sous la voûte, dits par Marie-Hélène, Laurence, Olivier, et bien d’autres, heureux de projeter leur voix dans ce cadre grandiose.

Une soirée à Jacou, avec Yves Ughes

Et le soir, le Festival étant revenu à Jacou, Yves Ughes a déroulé les six recueils qui composent son œuvre, en montrant comment ils révèlent, à l’analyse, l’évolution de sa vie de foi, faite dans une première partie de sa vie d’une espèce de provocation adressée à Dieu, comme celle de Judas, face aux douleurs du monde, aux douleurs de l’enfermement carcéral des prisonniers auxquels il a enseigné au cours de sa carrière, face aussi aux déchirements personnels, avant que la poésie ne s’emplisse des visions de beauté de l’élévation de l’Estérel, et que l’esprit s’apaise assez pour rechercher Dieu dans les ressources offertes d’ici-bas.

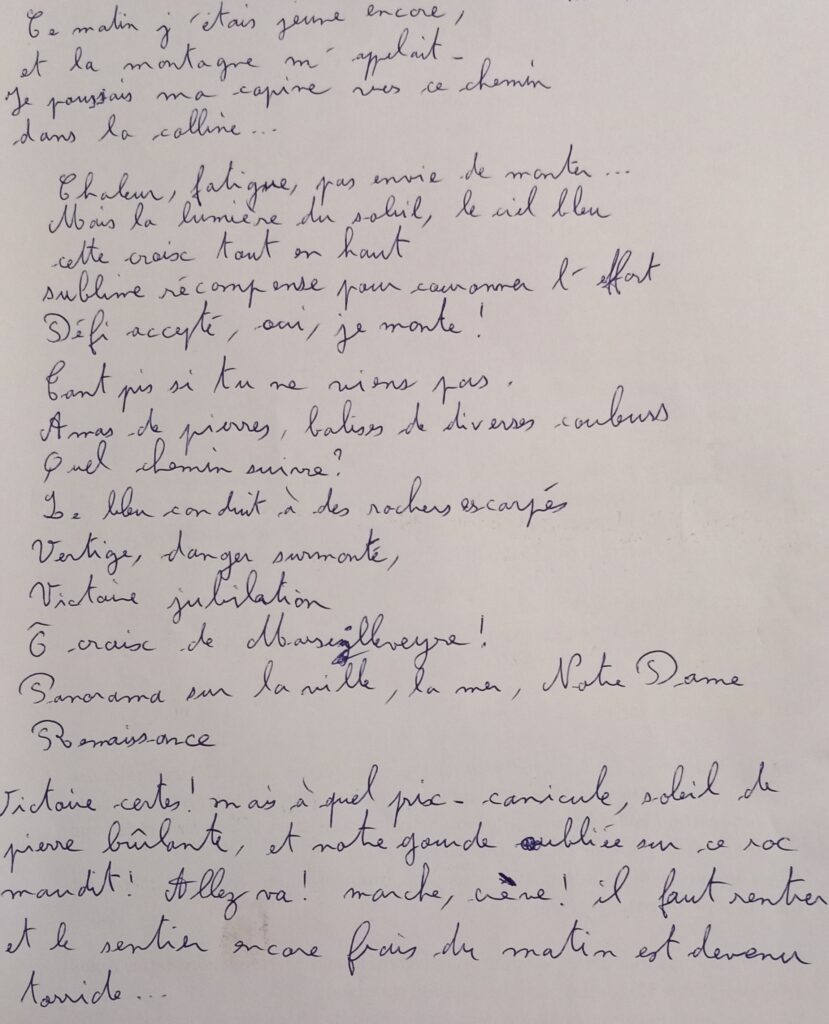

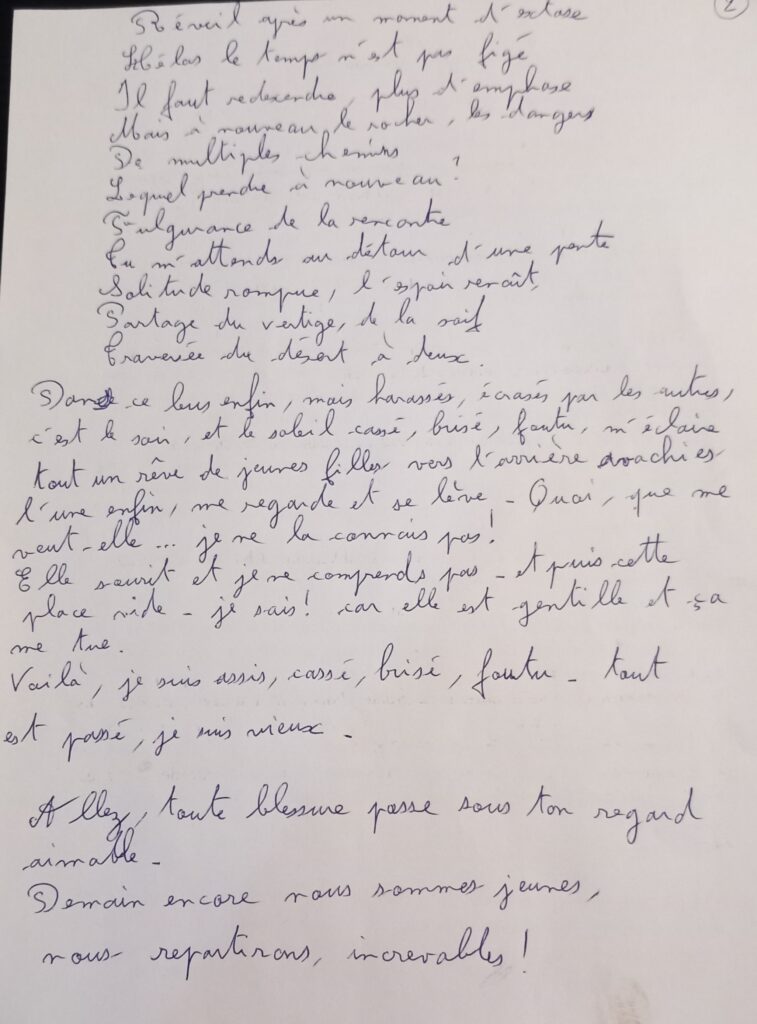

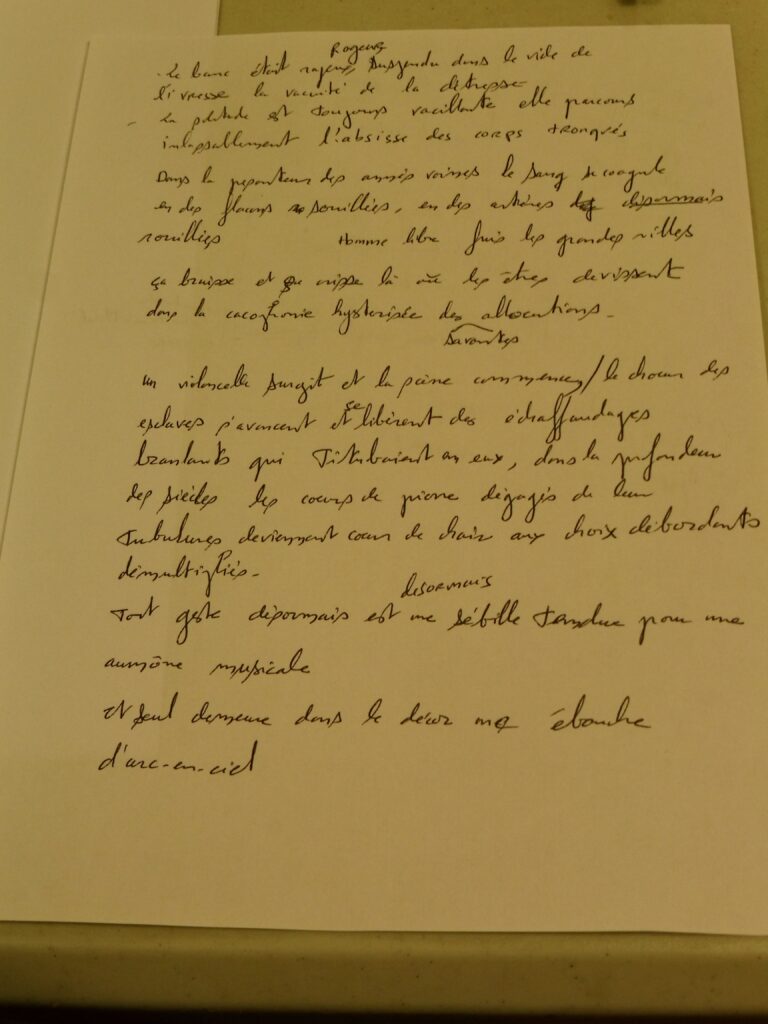

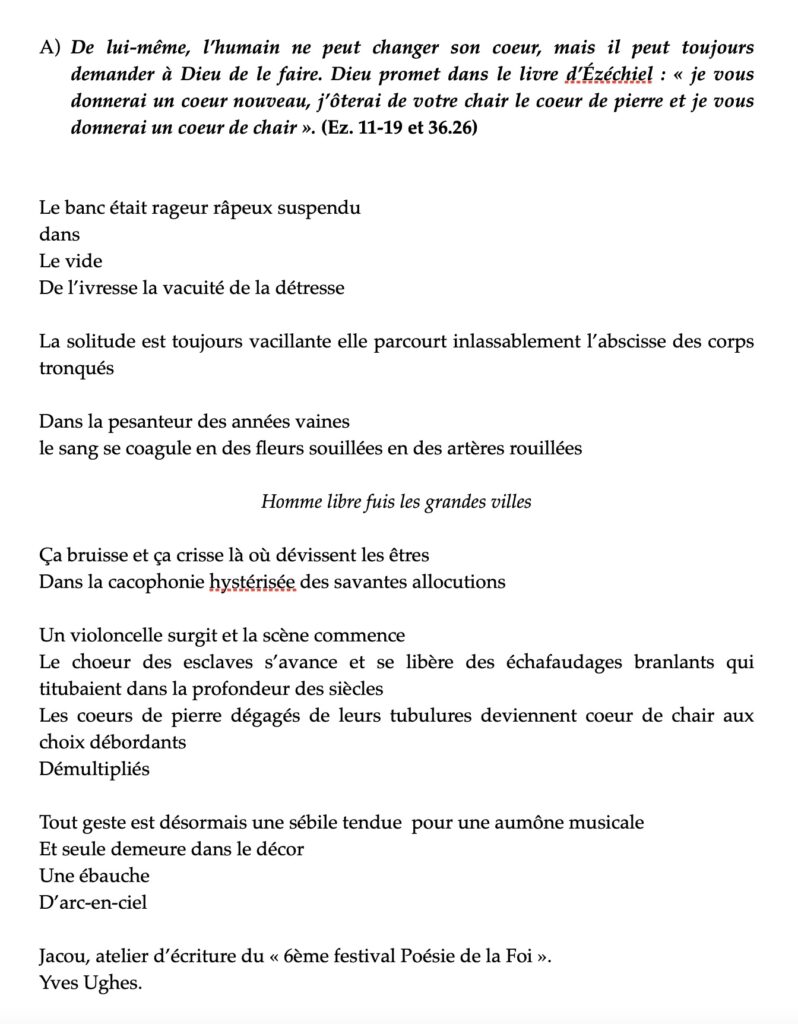

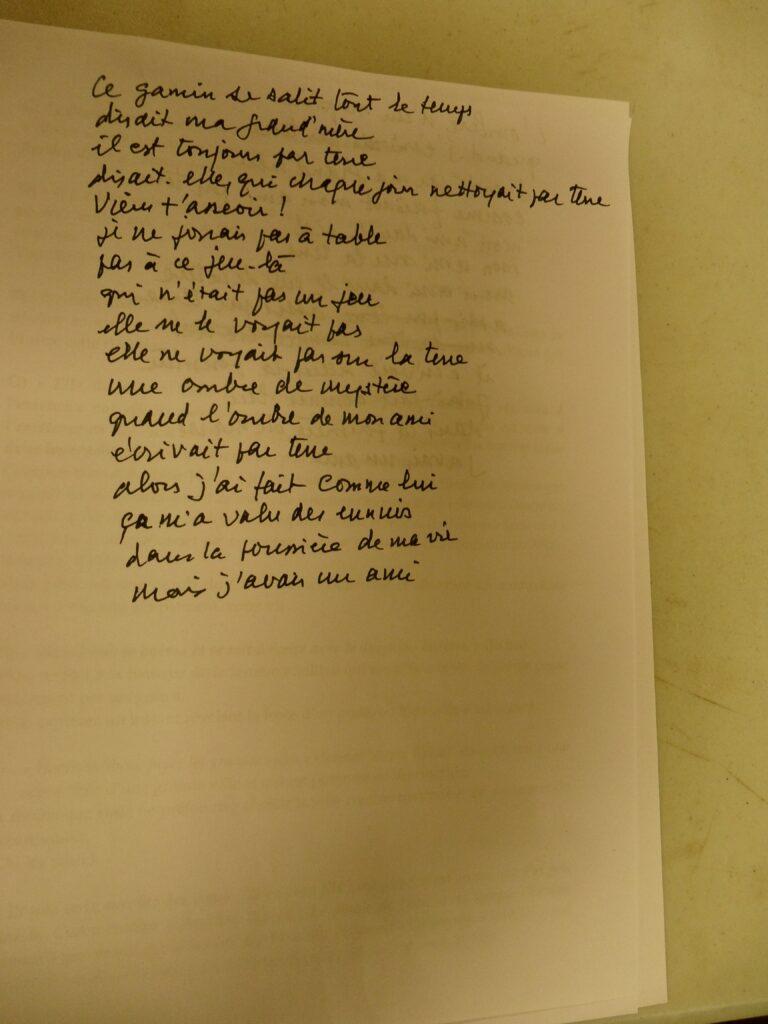

Un atelier d’écriture à Jacou

Le lendemain au matin, nous nous sommes retrouvés, presqu’une dizaine, pour participer à l’atelier d’écriture animé par Yves Ughes, formateur hors pair, avec son expérience d’enseignant et de poète.

Vous pouvez découvrir en détail, dans un des articles du site, ci-dessous, la production qui en a résulté : récits humoristes, poèmes de facture classique ou libre, méditation altruiste, tous partent des références bibliques listées par Yves dans son document préparatoire qui nous a lancés vers les idées de résurrection, de désert où tracer les chemins de l’Esprit, etc. Ces ateliers sont toujours dynamisants, car Yves montre à chacun les dons de poète que son texte révèle, parfois à l’insu de l’auteur et il engage ainsi chacun dans une expression qui peut être libératrice, qui est en tout cas créatrice et enrichissante pour la collectivité.

L’après-midi du vendredi, à Jacou

L’après-midi a eu lieu l’ouverture officielle du Festival, avec l’allocution de Madame Corinne Saléry, présidente du secteur de Jacou, au sein de l’association cultuelle de l’Église protestante unie de Montpellier et des alentours. Loin de toute banalité, elle nous a offert ses propres mots de poète pour lancer l’événement :

« La poésie, c’est comme l’écorce et la sève, elle est respiration, souffle, bruissement, elle dévoile et révèle, elle n’impose jamais, elle suggère, elle invite…

Et comme toute forme d’art, la poésie s’insinue dans nos espaces réels et imaginaires, au-delà du visible et du dicible, regard sur le monde, jardin secret où pousse l’espérance, l’amour, la liberté. »

Elle nous a ensuite présenté le Centre œcuménique qui a offert un vaste espace où déployer ensuite toutes les tonalités poétiques représentées par les inspirations diverses des auteurs invités.

Avant de leur donner la parole, nous avons lu ensemble des textes de toutes les époques et de tous les horizons, centrés sur le thème du Jardin, d’Homère à Léopold Sédar Senghor, en passant par Rousseau, Prévert ou Queneau. Car il s’agissait de voir comment ce sujet important dans la Bible, à son origine avec l’Éden, à son issue avec Gethsémanè, a été repris dans d’autres traditions, avec des significations variées.

Les interventions personnelles se sont ensuite succédées : Joëlle Randegger a mis de façon originale en évidence, à travers des lectures d’extraits de ses romans bibliques l’aspect salutaire des plantes des jardins. La mise en scène, avec ses effets de lumière et les sonorités d’un bâton de pluie artistement manipulé par Marion Mouret était sobre et belle.

Puis Éric Chassefière est venu nous parler de ses expériences frémissantes de contemplation et d’extase, face à son jardin. Ses lectures de son recueil Le jardin est visage ont envoûté l’auditoire dans cette évocation de la circularité immobile du temps (voir ci-dessous l’article qui lui est consacré sur le site). Issue d’une spiritualité sans autre recherche que l’intensité de la conscience de la vie, son œuvre inspire des commentateurs qui se réfèrent à l’idée de Dieu avec une pertinence ou une impertinence défiant la réponse des théologiens, suscitant un dialogue au-delà des paroisses : « L’être est jardin. Le jardin est l’être. L’oiseau nait de l’arbre et l’arbre de l’oiseau. Dieu est substance au sens où nul ne peut dire que Dieu est une création de l’univers ni que Dieu a créé l’univers. Dieu ne provient de rien. »

Michel Block lui a succédé, évoquant ses influences poétiques, son livre Périchorèse, paru aux éditions Jas sauvages, son nouveau recueil Échos du silence (éd. La Cause), et le bonheur que lui apporte la collaboration de peintres et de musiciens dans cette réalisation, et dans la présentation qu’il a l’occasion de faire de ces textes de spiritualité.

Une soirée dans un étang imaginaire du Roussillon

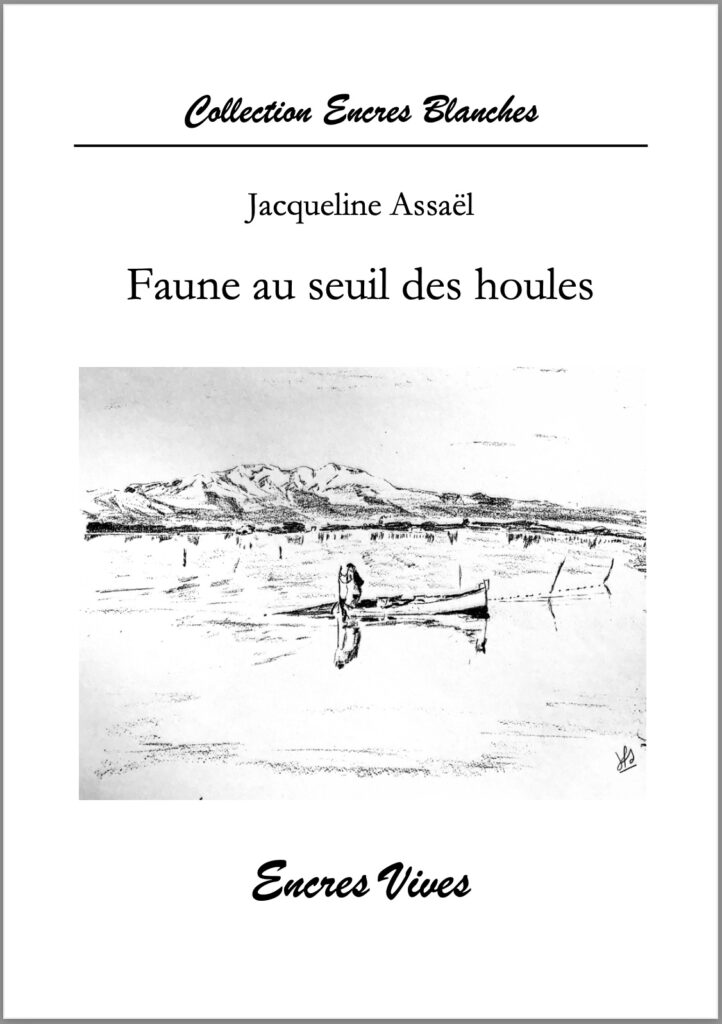

La soirée a ensuite été consacrée à la présentation de mon recueil Faune au seuil des houles, paru aux Éditions Encres Vives qu’Éric Chassefière était venu nous faire connaître peu avant. Ce livre évoque l’épopée des méditations de ce personnage un peu sauvage, retiré dans un cadre semblable à celui des étangs du Roussillon, happé dans la contemplation du ciel nocturne et des profondeurs de la préhistoire, représentée, à proximité de son refuge érémitique, par le personnage de l’homme de Tautavel. Alors des questions naissent : à quel moment devient-on un homme devant Dieu, avec un cerveau qui l’identifie comme tel ? Quels sont les rapports de la matière céleste et de son infini, avec l’immatérialité de Dieu ? Colette m’a apporté une très grande joie en me disant que désormais, elle était avide de se procurer les sensations d’une nuit à la belle étoile…

Le samedi, au Carrousel

Le samedi, notre série de conférences a repris dans l’après-midi, avec des lectures prenantes de Gérard Scripiec réécrivant les psaumes de manière très personnelle (voir ci-dessous l’article qui lui est consacré).

J’ai partagé la séquence suivante avec Jean Alexandre : il nous a lu un de ses anciens recueils, bouleversant : Le chant du père inconsolé et je me suis interrogée : quel est ce père? Dieu? L’auteur ? Car Jean Alexandre a écrit ce long texte, scandé de strophes, après le deuil d’un de ses fils. Toujours est-il qu’il est question de fils toujours en fuite, et d’une ultime promesse paternelle annonçant des retrouvailles.

Julia Rochette, poète marseillaise, accompagnée d’une amie comédienne, Pauline Cheviller, qui a lu ses textes, nous a présenté Cendres solaires, un recueil qui dit la renaissance des cendres, l’amour pour la chaleur du soleil, l’attachement à Dieu réparateur de la souffrance. La jeunesse de l’auteur, sa maturité dans la foi et dans la réflexion spirituelle, ont profondément ému le public bienveillant, fraternel et conquis.

Puis Philippe François lui a succédé, dans un autre registre, en rappelant la tradition historique de la poésie protestante. Il a rapidement dessiné un panorama de cette poésie au fil des siècles, de Marot à Jean Alexandre. Son intervention a bien montré comment ce Festival de poésie de la foi s’inscrit dans une caractéristique culturelle du protestantisme issu de la Réforme.

Une soirée consacrée à l’œuvre de Jean Alexandre

Jean Alexandre a été à l’initiative de l’organisation de cette manifestation dans la région de Montpellier, aidé en cela efficacement par Joëlle Randegger. Une soirée lui a été consacrée, car lui aussi peut se prévaloir d’avoir publié une œuvre abondante et diverse. Cette phase du Festival lui a donné la possibilité de récapituler, en quelque sorte, les recueils importants qui ont signalé les étapes importantes de sa vie, de son enfance à Charonne jusqu’à aujourd’hui. Philippe François a déploré, au cours de son intervention, que Jean Alexandre n’ait pas une notoriété suffisante, par rapport à l’importance que lui-même accorde à son œuvre. Là encore, la formule du Festival apparaît comme nécessaire pour contribuer au rayonnement des auteurs protestants au-delà du cadre de l’Église, afin de faire connaître largement les divers types d’expression qui composent l’expression de la foi actuellement, et d’inscrire la littérature protestante dans le concert des arts, au niveau national. En l’occurrence, le Festival de poésie de la foi de Montpellier s’est inscrit dans le programme du «Printemps des poètes », en France.

Journée de clôture du Festival

Le dimanche matin à Jacou la vie cultuelle a repris ses droits avec l’expression collective de la foi autour du pasteur Jean-Paul Nuñez. Lors des annonces, j’ai été invitée à exposer devant l’assemblée ce que nous avions ressenti tout au long des journées précédentes et j’ai signalé qu’une dernière phase du Festival aurait lieu l’après-midi. Un public plus étoffé a participé à la dernière étape de cette rencontre.

Il a alors découvert les haïku bibliques d’Étienne Pfender, tantôt humoristiques, lorsqu’il évoque la Genèse avec le regard presque naïf et épaté d’un enfant, tantôt élégiaques, lorsqu’il est question de l’effort extrême que fait son personnage de Job pour ne jamais se rebeller contre Dieu, quoi qu’il lui arrive. Dans le public, des commentaires et des analyses littéraires très pertinentes ont fusé, devant la vidéo-projection de haïku sur le mur du centre œcuménique, et des réflexions sur cette invention littéraire de cette étrange méthode d’évangélisation, selon laquelle l’acculturation d’un genre poétique venu du Japon permet de glisser dans ces courts poèmes la substance des textes bibliques.

L’intérêt est demeuré tout aussi soutenu lorsque j’ai ensuite fait découvrir à des auditeurs émus et concentrés le recueil de Julien Petit, Une vie à l’aube, manière de transcender la douleur poignante de l’agonie d’une mère par la puissance de la foi, par le plein et entier sentiment de la présence de Dieu auquel on peut confier ceux que l’on aime, « ultimement ».

Le stand de librairie des éditions Jas sauvages a ensuite encore bruissé de demandes et d’inscriptions à la lettre de nouvelles, avec des participants heureux d’avoir découvert les ouvertures originales de spiritualité poétique qui leur ont été proposées tout au long du Festival par des artistes passionnés, au service de la foi.

Poèmes à Maguelone: quelques lectrices, quelques lecteurs

Au centre œcuménique de Jacou

Mise en scène inspirée des lectures extraites des romans bibliques de Joëlle Randegger

Toujours à Jacou…

Au Carrousel, à Montpellier

Le plan de travail d’Yves Ughes

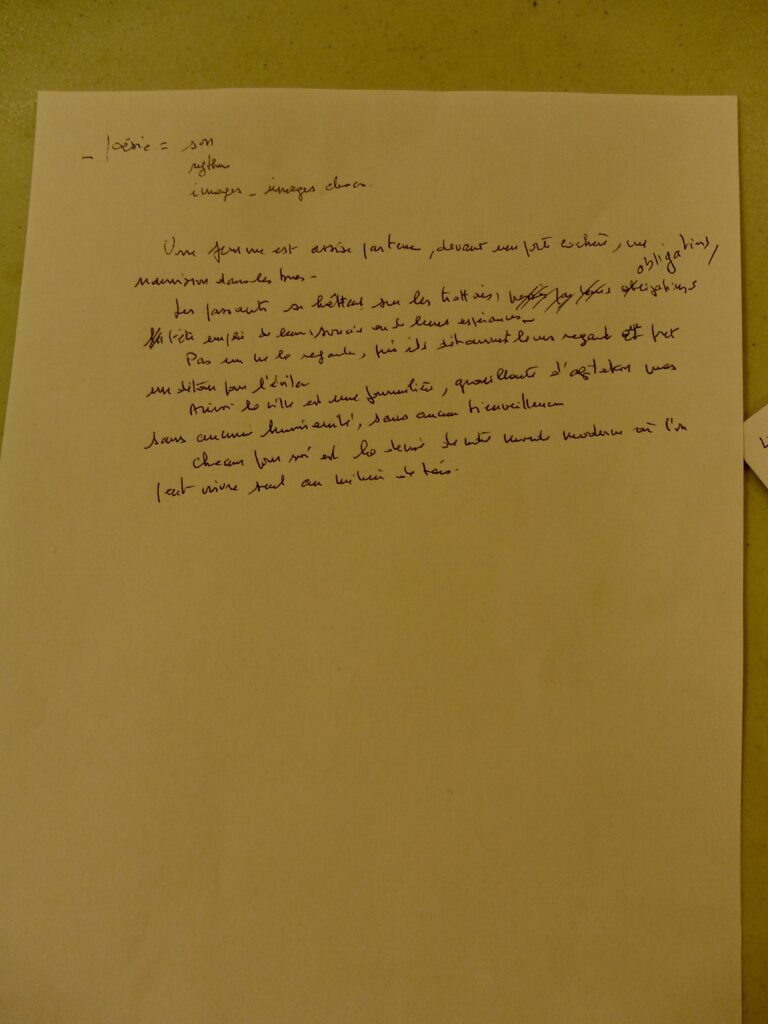

Les productions de l’atelier d’écriture

« Renaissance de Laurence et Olivier »

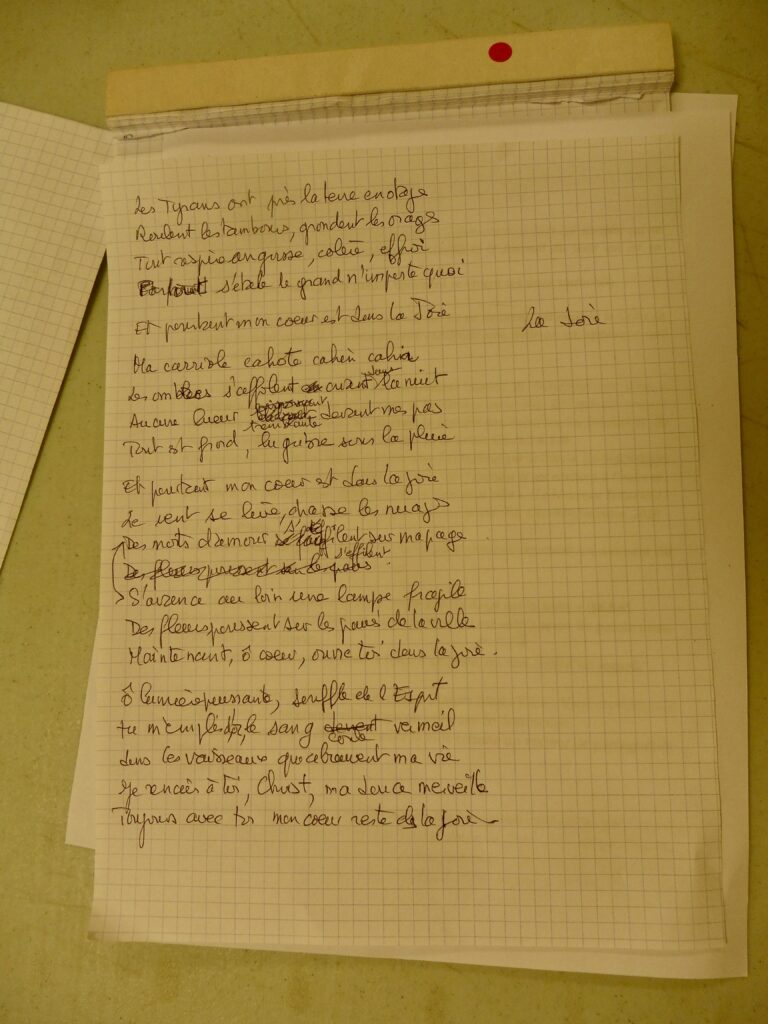

Un poème de Joëlle

Un texte de Janine

Un poème de Marion

Yves aussi a fait l’exercice!

Et Jean !

Et moi (Jacqueline) aussi…

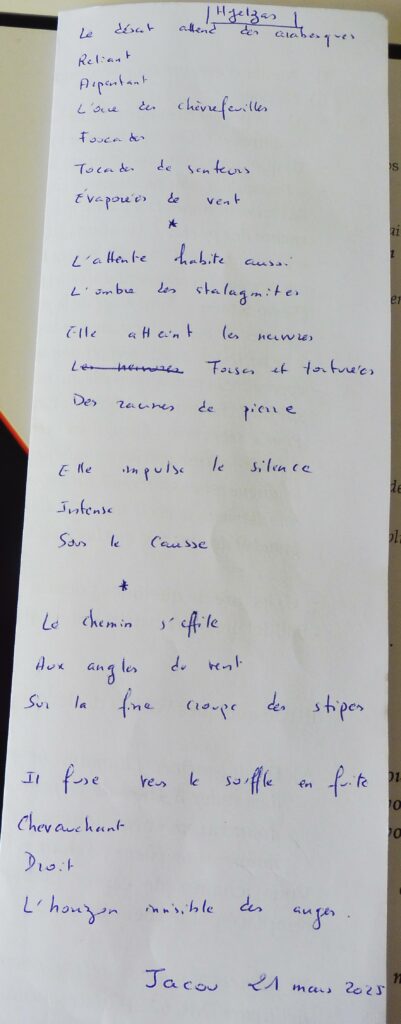

« Hyelzas », pour Colette et Michel Brunet

Si vous aussi souhaitez contribuer, le mode d’emploi est donné et nous recevons vos poèmes.