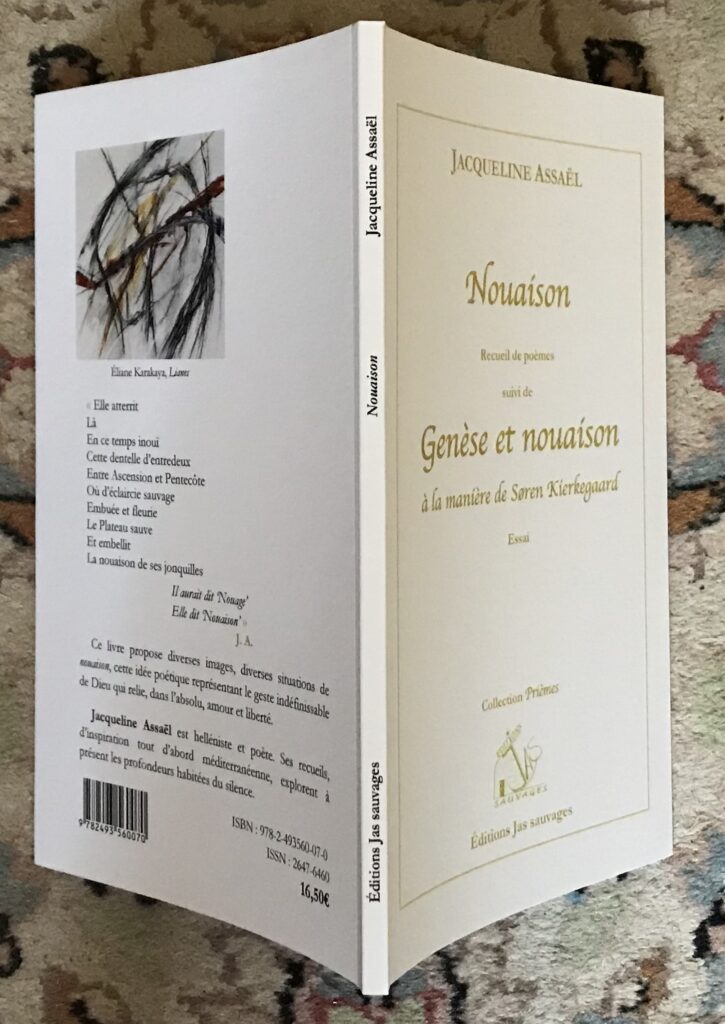

par Jacqueline Assaël

Le 16 janvier une soirée « Poésie et foi » a été organisée à Vence, dans le cadre de la Semaine pour l’unité des Chrétiens. L’initiative a été lancée par Yves Ughes, poète et paroissien de l’Église protestante unie de Vence.

Pris en relais par le pasteur Stefano Mercurio et le père Daniel Brehier,Yves Ughes s’est retrouvé au sein d’une équipe dynamique et efficace, avec le responsable des relations œcuméniques du diocèse, Jean-Marie André, également chef de chœur, une dizaine de choristes et presque autant de lecteurs de poèmes. Ces textes étaient extraits du répertoire de la littérature chrétienne, de saint François d’Assise et Clément Marot jusqu’aux auteurs des éditions Jas sauvages.

L’événement s’est déroulé dans la chapelle du rosaire, aussi appelée chapelle Matisse, car elle a été entièrement pensée et décorée par l’artiste. Le public s’est pressé nombreux, dans la chaleur spirituelle du petit édifice : des paroissiens catholiques, protestants de Grasse et de Vence, des poètes de divers courants de pensée, des invités italiens, une candidate à la mairie de Grasse intéressée par l’art. La poésie de la foi s’est ainsi largement offerte à la société. Il n’y avait plus une place libre dans la chapelle.

Les lectures et les chants se sont succédé. Les diverses œuvres ont égrené des mots pour dire le sentiment de la présence de Dieu ou le prix de la vie des autres, la peur de l’Enfer ou la reconnaissance pour la grâce. Rien de décoratif, mais tout pour suggérer le mystère de l’existence. Le public a frissonné à la prière de François Villon s’imaginant bientôt se balancer au bout d’une corde, les yeux becquetés par les oiseaux de proie : « Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! » ; Yves Ughes l’a lu en communiquant toute sa sensibilité ; avec Drelincourt, les auditeurs se sont vu représenter suggestivement le péché d’Adam ; ils ont frémi, même les luthériens, en entendant le Cantique des créaturesde Saint François d’Assise et sa louange prononcée en français, en italien par Piero Leonardi, et aussi avec la sacralité solennelle du latin : Laudes creaturarum. De même, le Canticorum Jubilo, de Haendel, dans cette langue ancienne, a sans doute déstabilisé les protestants habitués à leur historique À Toi la gloire !, mais les modulations chaloupées de la mélodie dans la nef de la chapelle ont emporté tout le monde, à travers d’automatiques traductions intérieures. Dans tous les cas, la poésie a réveillé l’imagination et les émotions au service de vibrations profondes, en quête de sens et de transcendance.

Les lecteurs ont eu à cœur de présenter les poèmes avec simplicité, sans artifice, mais en vivant le message. Ainsi, Maria Blasquez a porté le poème de Pablo Neruda sur « l’amitié éternelle » jusque dans les travées de la chapelle, et a irradié de ce sourire que Gandhi a célébré dans un autre des textes offerts. Nathalie Offredi a enchanté le public avec sa sélection de textes fraternels de Gérard Scripiec.

Quand j’ai eu l’honneur et le bonheur de dire quelques-uns de mes poèmes extraits de mon recueil Frère de silence, j’ai été frappée par l’attention du public, en face de moi. Les attitudes étaient caractéristiques : certains étaient un peu penchés en avant comme pour mieux cueillir les paroles et les assimiler en eux. Les visages étaient ouverts et pleins de sympathie. Pas l’ombre d’une indifférence. À l’issue de la manifestation, qui a duré une heure et quarante minutes sans aucune défection, un auditeur est venu partager avec moi les impressions produites sur lui par mes textes et nous avons échangé sur le passage biblique évoquant, selon l’expression à laquelle il tient, « le fin murmure du silence » et sur la situation d’Adam et Ève, juste au moment de leur création, avant la chute.

Pour tous les auteurs, de telles rencontres sont vitales, car les poèmes disent des confidences qui attendent des oreilles aiguisées pour les entendre. À l’issue de la soirée, le public a tardé à se disperser, chacun interrogeant l’autre sur ses préférences, et chacun est reparti, l’esprit enrichi par quelques mots d’élection qui lui ont particulièrement parlé.

La poésie de la foi a donc rayonné dans la cité et au plus profond de la conscience de chacun.

Merci aux organisateurs de cet événement particulièrement réussi, particulièrement fort et précieux !