Échanger sur la poésie et sur l’amitié en Christ : de vrais défis, par Jacqueline Assaël

De nos jours, chercher à communiquer autour de la poésie relève d’un vrai défi. Non pas seulement, comme le disent les Anglais, d’un challenge qui provoque une stimulation devant une difficulté, mais proprement d’un défi. Il s’agit alors d’un combat dans lequel il faut engager toutes ses forces. À l’issue de cette lutte, on saura si l’on a été capable d’établir un dialogue avec quelqu’un d’autre, si l’on a réussi à le placer en situation de partager toute la richesse humaine ou la profondeur de spiritualité que l’on éprouve soi-même à la lecture d’un texte.

Les auteurs des éditions Jas sauvages sont ces sportifs de l’extrême. Yves Ughes se livre souvent à ce type d’expérience dans des salons du livre où les visiteurs passent nonchalamment d’un stand à l’autre en jetant un regard distrait. Il nous a livré notamment ses impressions à la fois désabusées et combatives dans un article précédent de ce site. Lui, le poète, observe avec une attente un peu désespérée et exaspérée ces « badauds qui souvent passent comme balles de ping-pong rebondissant de romans policiers (fatalement), en romans obligatoirement ‘initiatiques’ avant de débouler en ‘héroïc fantasy’. » Peu d’affluence autour de son étal de poésie… Mais les artistes sont quelque peu entêtés et ils ne se rendent pas facilement. Souvent Yves Ughes me raconte ses combats, littéralement, pour attirer l’attention sur sa parole poétique. Je vous partage volontiers l’un de ses récits, épique :

J’ai ensuite participé à la scène ouverte. Et je te la raconte. Elle se tenait sur la place centrale du village historique de Valbonne, là où se trouvent…. tous les restaurants.

Sur le coup, au milieu des bruits de fourchettes et du brouhaha, j’ai failli jeter l’éponge. Puis je me suis mis sous les vibrations de la citation de Boris Vian : « un homme véritable ne fuit pas, fuir c’est bon pour les robinets. »

J’ai donc ramassé toute mon énergie, bien placé le micro et je suis parti dans un numéro très « rock and roll ». J’ai lu avec en tête un rythme de batterie venu des Stones. En gros, je me suis jeté dans l’arène avec la volonté de combattre. J’ai bien senti qu’une qualité d’écoute s’établissait. Mais tout a été confirmé par un discret monsieur qui est venu me trouver au stand pour me dire : « vous avez réussi à imposer le silence sur la place, et votre lecture m’a bouleversé. » Il était tout ému et je l’étais tout autant de son émotion. Nous avons échangé pendant un quart d’heure, puis il m’a dit : « Vendez-moi le livre qui vous ressemble le plus. Je lui ai dit que tous me ressemblaient, mais je lui ai vendu à défaut de se faire. Il est parti ravi de la dédicace et je suis resté pantois sur ma chaise. Une telle rencontre suffit pour donner du sens à ma présence sur le festival.

Sa force est communicative. Pour ma part, je vais plutôt présenter la poésie de la foi en paroisse, plutôt que dans des salons du livre, mais il m’arrive de traverser les mêmes expériences : l’impression de devoir surmonter tous les obstacles de l’incompréhension, du désintérêt et du recul devant l’étrange que représente aujourd’hui l’expression poétique. Et puis finalement, on retient de belles rencontres et d’heureuses surprises.

La situation est à peu près la même quand je suis invitée à parler de l’amitié dans le Nouveau Testament, sujet d’un de mes ouvrages récents. La solidarité, on connaît ; la fraternité, on comprend de quoi il s’agit. Mais le sens spirituel de l’amitié, sa différence avec l’amour… Bien compliqué, non ? Et malgré tout, la conférencière finit par rencontrer des réactions comme des rayons de soleil, qui lui permettent de récupérer des forces intactes pour le prochain défi.

Rencontre poétique à Nîmes

Le week end dernier j’étais invitée à participer à un culte « Café/croissants » dans la paroisse de la Frat’ de Nîmes. La pasteure Iris Reuter se sentait curieuse, depuis longtemps, de découvrir la poésie de la foi des auteurs des éditions Jas sauvages et elle a remarquablement bien conçu cette journée avec tout d’abord des discussions entre paroissiens autour des tables, sur leur intérêt pour la poésie et le rapport de cette expression littéraire avec la foi. Puis elle m’avait demandé d’intervenir pendant le culte, pour exposer les motivations de mon engagement en poésie dans l’Église et enfin, l’après-midi était consacré à la projection sur écran et au commentaire de textes de Jean Alexandre, Michel Block, Étienne Pfender, Julien Nathanaël Petit, etc.

Le matin, j’étais donc assise à l’une des tables, sans rien dire, un croissant à la main, écoutant les réactions des paroissiens. Mes premières impressions ont été celles d’une grande rudesse dans le propos de la première personne qui a pris la parole, et d’une remarquable maturité dans les relations humaines entre tous les membres de la tablée, due sans aucun doute à la pratique régulièrement entretenue des débats d’idées dans la sympathie mutuelle. En effet les premiers mots prononcés ont été ceux d’un rejet calme mais définitif de la poésie, reçue comme parole obscure et prétentieuse, ou comme structure artificielle de rimes et de strophes sans effet sensible. L’affaire commençait mal ! Et puis j’ai été transportée de gratitude, intérieurement, en écoutant les interventions des autres participants qui, sans contester ce point de vue négatif très personnel, ont à leur tour exposé, avec des mots précis, ce que la poésie apportait d’enrichissement à leur réflexion, en matière de méditation biblique notamment. J’ai découvert que certaines personnes, encore de nos jours, lisaient régulièrement, pour leur plaisir, Hérédia ou Musset et j’ai entendu des paroissiens analyser des passages des conversations de Jésus avec Pierre ou Marie comme de vrais textes poétiques où les espaces entre les mots donnaient matière à communion de sentiments.

À travers le texte de l’Épître de Jacques, « Devenez poètes de la Parole » (1, 26), que j’ai commenté ensuite pour justifier, si l’on peut dire, mon activité de poésie de la foi, la pasteure Iris Reuter m’a dit avoir trouvé une expression satisfaisante, sur le plan théologique, de ce que représente pour elle l’énergie de la foi qui propulse un croyant et l’inspire pour porter l’Évangile.

Autour de Laure Gareil (qui a produit un compte rendu de cette matinée que vous pourrez lire dans l’article suivant de ce site), plusieurs paroissiens se sont rués sur le stand et les livres des éditions Jas sauvages. Il est réjouissant de penser que cette rencontre aura ainsi des prolongements à travers leurs lectures à venir et leur connaissance de la spiritualité des différents auteurs.

L’après-midi, à partir de la lecture de divers textes, les paroissiens présents ont découvert une expression de la foi marquée une poésie qui leur était souvent inconnue mais accessible, dense et évocatrice, souvent en vers libres. Nous avons notamment décortiqué ensemble l’art de la métaphore, qu’il est tellement utile de maîtriser pour apprécier pleinement, aussi, le sens des textes bibliques. Les interprétations de chacun ont nourri de beaux échanges et ont fait ressentir l’intérêt de réfléchir ensemble et régulièrement, en paroisse, pour former et exercer sa sensibilité au message de la foi que chacun formule à sa manière, à travers toutes les situations de la vie.

Réflexion sur l’amitié dans la Gardonnenque, à Brignon

Dans la Gardonnenque, où j’ai été accueillie, hébergée, guidée pendant le week end, la chaleur humaine n’a pas manqué. Belle ouverture vers une réflexion sur l’amitié qui a eu lieu le lundi en soirée. Malgré la menace d’un orage cévenol, le public a rempli le foyer paroissial, pour la plus grande satisfaction du pasteur Frank Massler. La publicité avait été bien faite pour la première conférence du cycle de « l’Esprit en liberté » qu’il a mis en place.

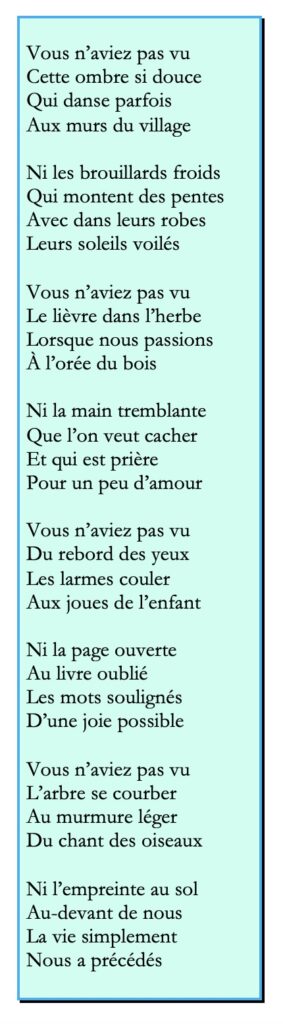

J’ai présenté non seulement le contenu de mon ouvrage d’analyse des passages du Nouveau Testament se rapportant à l’amitié, mais aussi deux recueils écrits en parallèle en des temps où je cherchais à m’assurer qu’une communion spirituelle pouvait perdurer dans une situation où le mutisme pathologique d’un des amis installait une distance qui semblait insondable dans cette relation d’affection.

Par moments, le public attentif a semblé être déconcerté par le message paradoxal du Nouveau Testament plaçant l’amitié au-dessus de l’amour dans le passage de l’Évangile de Jean où Jésus confie son Église à Simon-Pierre qui déclare l’aimer plus que les autres disciples et éprouver de l’amitié pour lui (21, 15-17). L’Évangile, comme la poésie, exigent une remise en question de nos habitudes de pensée ! Et la perception de la poésie, spécialement, ne peut se développer qu’à travers la découverte un peu intuitive du sens des mots, avec un esprit disponible, dégagé de l’expression formatée des sentiments. Peut-être est-ce ce qui a été retenu de notre lecture en commun d’extraits de mon recueil Frère de silence qui a suscité des échos chez les personnes ayant eu l’occasion de se heurter à la même situation d’une communication impossible avec un être brisé par les épreuves de son existence.

Pour conclure, une personne dans le public a eu la bonne idée de lire une citation de Sénèque sur l’amitié, retenue depuis sa scolarité, et fort belle.

Après cette séance, un peu à l’écart du brouhaha joyeux de la collation conviviale, j’ai eu la joie de partager encore quelques idées supplémentaires avec tel ou tel.

J’ai eu le bonheur aussi de découvrir le prix que pouvait avoir un livre sur l’amitié dans le Nouveau Testament aux yeux de certains, quand une dame est venue me demander une dédicace avec beaucoup d’hésitation ; elle a en effet pris un assez long temps de réflexion avant de savoir si je devais l’écrire à son nom ou à celui d’une personne à qui elle voulait l’offrir. Mais elle s’est dit que ce cadeau ferait des jaloux et qu’il valait mieux qu’elle garde elle-même le livre et qu’elle le prête à tous les amateurs ! C’est génial ! Un vrai et large partage d’amitié en Christ. J’ai été enchantée d’avoir à lui faire une dédicace à son nom.

Compte rendu de la soirée du 7 octobre à Brignon

par Odile Gaudin

Un petit mot sur l’amitié

Après la conférence de Jacqueline Assaël, juste partager cette pensée redonnée avec mes mots.

L’amitié est un sentiment certes, donné, à un alter ego, qui me permet de mieux me comprendre, mais qui m’engage dans un projet commun, une responsabilité assumée faite de solidarité, de loyauté…

…L’amitié se construit au fil des jours.

Et tu peux ne pas voir tes amis pendant des années mais, quand tu les retrouves, c’est juste, reprendre le fil des plus beaux jours. Et pour les chrétiens, l’amitié est une relation triangulaire : Lui, Toi et moi…