Exposition Jean-Pierre Blanche, Poésie & lumière

Musée Regards de Provence

1er décembre 2023- 21 avril 2024

EXPOSITION JEAN-PIERRE BLANCHE

Poésie & lumière

Musée Regards de Provence

1er décembre 2023- 21 avril 2024

Pour Marie-Paul

Nous quittons la vaste esplanade blanche éblouissante de soleil, au bord de la mer couleur des yeux pers de la déesse Athéna, devant le Mucem, pour, traversant la rue et descendant un escalier, entrer dans le musée Regards de Provence, installé dans l’ancienne Station Sanitaire Maritime dont le projet architectural fut conçu par Fernand Pouillon.

Sitôt la porte d’entrée poussée, c’est l’éblouissement des bleus de la mer et des ciels peints par Jean-Pierre Blanche. Nous pourrions croire avoir été initiés à sa peinture par les formes pures de l’esplanade longeant l’entrée du port de Marseille. Bien plus encore, nous sommes invités sans transition à franchir le pas entre la réalité et l’art et ainsi à vivre l’expérience d’être plongé dans la réalité recréée du tableau : un monde intense et apaisé où le cadre, à hauteur de regard, révèle le chant des lignes et de la couleur, de la lumière et de ses ombres – et nous sommes encore au bord de la mer Méditerranée, à Marseille, ou Palavas, mais alors dans la douceur, l’élégance et le mystère de son essence. Nous sommes dans l’univers d’un peintre discret et fécond, dont toute la vie fut une quête persévérante et passionnée de la représentation de ses alentours.

Il aura fallu toute la variation des formats, des supports – toile, panneau, carton, papiers – sur lesquels le pastel à l’huile ou le pastel sec ont là travaillé à l’infini les nuances, jusqu’à ce que la matière bleue ou blanche ou dorée – avec deux touches vertes qui font une barque ou une flaque rose devenue ombre fantasmatique – apparaisse comme tissée d’air, vibrant de chaleur et de lumière. Nous plaçant dans la matière du monde. Nous faisant entrer dans la vision poétique de ce bord de mer géométrique que dessine la ville et que l’on est invité à regarder depuis un mur blanc aux lignes pures, de balustrades fines ouvrant sur le mouvement de la mer, de rampes d’escalier désignant mystérieusement l’ailleurs, d’un premier plan de rocher blanc où la pierre noire a creusé des ombres : ville et mer, terre et ciel dans le rythme subtil des touches de couleur où danse la lumière.

Nous voilà entrés dans le silence des choses où résonne la conversation menée durant tant d’années par le peintre au grand âge qui nous a quittés il y a peu. Et voilà que la douleur nous quitte. Entrer dans les œuvres qui nous regardent et nous invitent à la beauté est une grâce renouvelée de salle en salle. Dont nous approchons avec gratitude. Car ce que le peintre nous donne, encore et encore, c’est la trace de son âme.

En sortant de l’ample salle qui nous a accueillis en nous attirant dans l’univers de la mer Méditerranée – selon le génie du lieu d’exposition – nous quittons ces premières émotions, ces premiers ravissements, pour découvrir l’exposé d’une vie, d’une trajectoire et, guidés par le commentaire de Michel Hilaire, le conservateur du Musée Fabre de Montpellier qui fut si important dans la construction de l’artiste, nous repartons au début d’un parcours. Avec des dates, des noms, quelques anecdotes nécessaires pour comprendre l’itinéraire d’un artiste attiré tout jeune par le dessin et la peinture.

En témoigne une petite peinture datée de 1941, le peintre a 14 ans, une Etude de chaise avec un chat, dont on se demande, rétrospectivement, si ce n’est pas l’ébauche un peu maladroite d’un autoportrait ! La lumière du foyer de la cheminée devant laquelle le chat s’enroule sur la chaise, tout en nous regardant de ses yeux noirs, a sauté sur le pelage brun et sur les murs en harmonie un peu sombre.

Ce goût des formes et des couleurs vibrant dans la lumière va se chercher, s’affiner, s’inventer, au contact des œuvres de Delacroix, Bazille, Berthe Morisot, Bonnard et les peintres de la seconde école de Paris, Bazaine, Manessier, Singier, Le Moal qui se réclament de lui, des professeurs de l’école des Beaux-Arts de Montpellier puis de Paris, avec Bernard Buffet et Walter Spitzer comme condisciples, l’ami Bioulès, plus jeune, qu’il a initié au dessin, demeurant tout du long un compagnon en peinture.

C’est le prix Abd-el-Tif qui en 1955 lui ouvre un séjour de deux années dans la lumière algéroise, à la quête de ce qui l’appelle : le dessin s’aventure à des personnages emblématiques bien sûr, racontant l’Algérie, la gardienne de la villa aux sourcils inquiétants, un jeune Kabyle, des arabes, un pêcheur, un notable de Tipasa. Mais déjà la préférence choisit des lieux : la silhouette d’Alger, la casbah, une rue, un restaurant, une mosquée, et des choses alentour – les oursins et coquillages des filets du bord de mer, le Sahel et ses infimes trésors d’herbe, et les arbres des forêts où le jeune peintre demande naïvement à être conduit par les fellaghas qui protègent celui qu’il prennent pour un fou mystique, un majnoun. La touche, vivement colorée, évoque Bonnard, tandis que la puissance assurée du trait fait naître des portraits d’une finesse lumineuse, dont l’autoportrait côtoyant le portrait de Claire, sa femme. Ou les portraits des enfants de la famille Bioulès et ceux des enfants de la famille Huyghe.

Et soudain, au tournant de la troisième salle, sur le mur de droite, face aux derniers tableaux de la période algéroise, sept tableaux, dont on perçoit d’emblée l’unité profonde d’un style qui a surgi. Encre et lavis, fusain, fusain et pastel mêlés. Nous comprenons alors que nous avons appris de tableau en tableau à déchiffrer une musique qui jouait ses gammes, qui recherchait ici et là, assimilait les leçons des peintres dans les musées et les ateliers et de la magique lumière sur le motif.

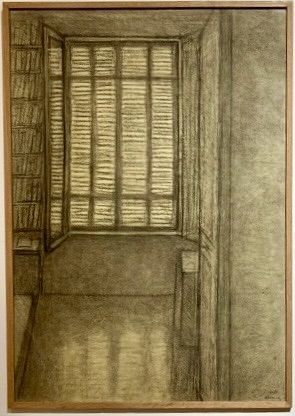

Le peintre est arrivé en son lieu idéal personnel, – non seulement celui du Mas Basile habité un temps près de Montpellier, entouré de garrigue, mais plus définitivement la demeure du Pont-Rout, dans les alentours d’Aix, à la lisière de la ville et de la campagne. Un lieu idéal intérieur, un lieu d’air et de paysage, dont il va explorer attentivement ce qui converse avec lui. Il a trouvé la demeure qui ouvre sur le jardin, dans la lumière filtrant à travers les persiennes de l’atelier, les formes apaisées, la disparition des figures anecdotiques pour dire le monde.

La seule figure c’est désormais la maison, ce qui la constitue, ce qui l’habite et ce sur quoi elle ouvre, aux alentours ou un peu plus loin : ses formes – la bastide, l’orangerie – entraperçues à travers des voiles de feuillages, ou dans la transparence de l’hiver, ou au bout d’une allée, dans le croisement des chemins, ses fenêtres qui rythment la façade, dans le chant des saisons modulé en couleurs, de jour et de nuit en noir et blanc bien souvent aussi.

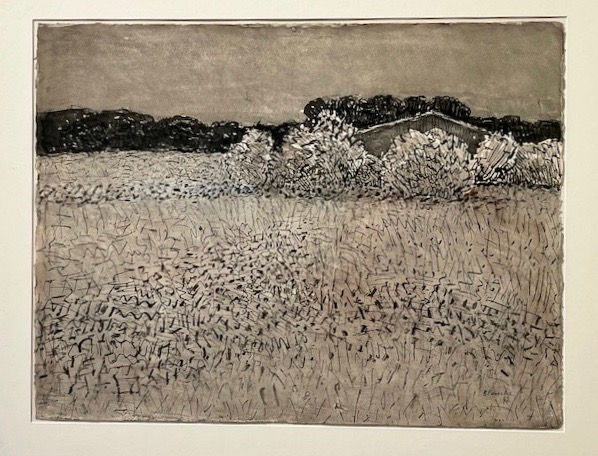

Tout autour c’est le champ et sa folle avoine, un univers de hautes herbes où le minuscule devient cosmique, dans l’harmonie privilégiée des gris et des ors. Une efflorescence de graminées haussant au-dessus de la terre leurs flammes graciles. Ou ce triptyque des Roseaux où nos regards se glissent dans les caches secrètes des pousses froissées.

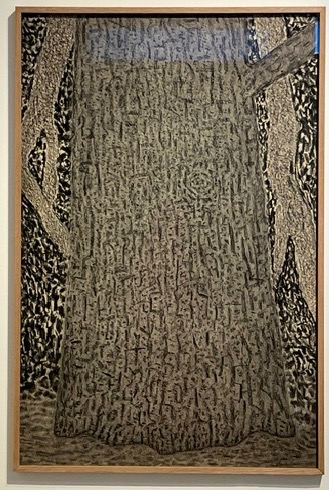

Ce sont les arbres et leur ramure, le tilleul avec ses noirs travaillés en bleu et brun, et tout particulièrement, le grand cèdre trois fois centenaire qui a sollicité le peintre dès son arrivée. Cette rencontre a donné lieu à une foule de dessins puis la couleur est apparue dans les lumières de la journée, celle du soir esquissant comme un vitrail traversé de ciel et de branches. Le jaune d’un ensoleillement vif devenant peu à peu une couleur travaillée longuement avec un peu de bleu et de noir. Le tronc souvent, dans sa proximité tactile, ouvre une entrée privilégiée dans le monde du cèdre, le fragment saisi en minutie devenant l’image, flottant toujours entre abstraction et figuration, permettant d’approcher l’essence de l’arbre.

Au hasard des lieux habités, surgissent des arbres remarquables ou la mer, toujours renouvelée, que ce soit celle de la Crau ou des Salines, ou l’océan breton que le coucher de soleil métamorphose en une variation infinie sur la partition d’or du vivant.

L’olivier devient aussi un sujet de prédilection, cent-soixante fois représenté. Il est une masse qui vibre, non une boule raide comme de la terre. Les branches se font oiseaux en vertiges, saisies en noir et blanc pour laisser l’espace d’air blanc tournoyer plus légèrement.

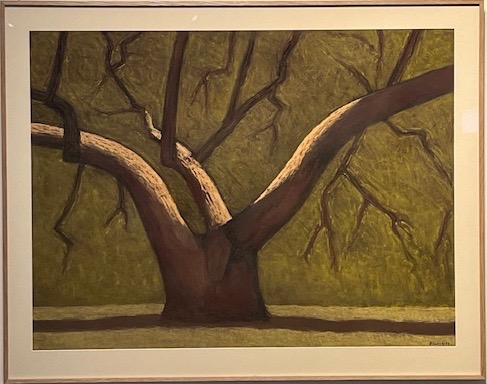

Un vieux chêne millénaire rencontré au pied du Mont Ventoux offre sa brancherie d’hiver loin de la banalité des arbres en feuilles, comme une main ouverte dont les doigts tors dessinent l’espace et le temps, dans la vibration des lumières changeantes.

Un peu plus loin aussi, c’est, fugacement, la montagne Ste Victoire, toute personnelle. Elle n’est abordée que par le détail de la couronne de roche du plateau du Cengle, cette roche qui est celle, très blanche, du bord de mer, mémoire géologique du massif. Ou encore par le château de Vauvenargues – qui fut brièvement la demeure de Picasso – blotti dans l’ombre lumineuse des replis boisés du versant nord. Une projection du lieu idéal intérieur du peintre, semblable à ces touffes épaisses d’herbe sur la dune, le soir.

Il y eut aussi le temps de l’observation passionnée de la couleur de la nuit, de la plus légère à la plus épaisse. Rarement un bout de lune, c’est trop donner à l’anecdote. Entre buissons d’arbres assombris et ciels virant du rose à l’or, dans le long reflet couché de la lumière de l’atelier, parfois la lueur devient un songe surgi du fin silence. Il n’est alors que d’écouter la Présence.

La peinture de Jean-Pierre Blanche, tout entière conversation joyeuse, exigeante, parfois austère, en un mot, spirituelle, avec les éléments universels de notre monde, nous laisse apaisés, emplis de beauté et de gratitude au terme de notre contemplation de l’œuvre d’une vie de travail.

Pascale Cougard, mars 2024

Photographies: Pascale Cougard