Le prochain Festival international de poésie de la foi aura lieu à Cannes, du 11 au 14 avril 2024. L’accueil de ce type de manifestation dans une paroisse constitue toujours une belle occasion de pratiquer un contact consistant avec l’expression de la foi. Le 3 décembre 2023, nous aurons une première rencontre avec les membres de cette paroisse pour leur présenter le projet auquel ils seront invités à participer. Des poèmes de divers auteurs des éditions Jas sauvages seront présentés et Yves Ughes exposera ce qu’il a lui-même vécu et apprécié dans les éditions précédentes de ce Festival.

Vous trouverez ci-dessous une version de ses réflexions.

Un festival convivial placé entre deux mystères.

Dans son discours de Suède, Albert Camus établit ce constat : « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.[1]

Cette pensée qui nous vient d’un athée interroge également les Chrétiens. Que tout se bouscule dans notre monde relève de l’évidence, et cette bousculade permanente est souvent porteuse de désastres de tous ordres. Pour lutter contre les effondrements – mot désormais à la mode – nous nous devons d’être dans le monde, d’y nourrir une parole de construction. Notre foi nous amène tout naturellement à témoigner pour des voies autres et nouvelles ; notre foi nous conduit tout naturellement à être témoin des Évangiles.

Quand on dit « tout naturellement », c’est dire vite car dans les faits notre action dans le monde relève – selon moi – de deux mystères qui nous placent au coeur de notre condition.

D’une part, nous parlons. Nous écrivons. Ce qui, si l’on se dégage de l’habitude, souligne avec force l’originalité de l’être humaine, cet animal parlant. Que faire avec le langage, quel rôle peut-il jouer dans notre vie de Chrétien, individuellement et collectivement.

Que dire d’autre part de la foi qui nous porte et de la grâce qui nous est donnée, comment percevoir l’Amour de Dieu, s’ouvrir à Lui ? Blaise Pascal le disait déjà en son temps : « Il y a loin de la connaissance de Dieu à l’aimer »[2].

Pour avancer dans le monde, nous avons besoin de creuser ces deux mystères, sachant que ces domaines sont infinis. Le culte, les études bibliques et les actions de notre Église sont des moments privilégiés pour tenter de mieux dire et de mieux « comprendre ».

Le Festival « Poésie de la Foi » est une autre forme de ces moments clés. Personnellement j’ai vécu les quatre sessions auxquelles j’ai participé comme d’intenses rencontres qui mettent en oeuvre trois données fortes : l’approfondissement, l’élargissement et une synergie chaleureuse.

Le Festival présente toujours un programme dense. Chaque intervenant se doit donc de respecter le temps qui lui est attribué. C’est une contrainte féconde car elle nous demande pour paraphraser Pascal – encore lui – de prendre le temps de faire court.

Toutes les interventions sont ainsi l’occasion donnée de creuser un sujet de prédilection: l’éventail se déploie amplement et d’une façon variée. Le lien commun étant un recours permanent aux textes, à leur interprétation, à leur mode de création, aux parcours qu’ils dessinent.

Durant la journées l’occasion nous est donnée de creuser, d’approfondir ce qui nous anime. Il ne s’agit pas de mettre d’une façon mondaine des mots sur des mots, mais d’aller toujours plus avant dans le domaine de cette création artistique qui fait écho à la Création, domaines infinis s’il en est.

Cette approche de la Poésie de la Foi s’inscrit pleinement dans notre culture protestante, de même qu’elle a la volonté d’inscrire une dimension protestante dans la culture. Loin d’être une rencontre repliée sur un passé embaumé, ces moments d’échange participent d’un élargissement de notre horizon culturel et cultuel. Lire des auteurs du xvie siècle par exemple nous projette dans un temps où la foi et la poésie s’interpénétraient tout naturellement. Découvrir le parcours d’un poète contemporain nous permet de mieux comprendre comment la poésie crée les conditions d’une perception de la foi, en nos profondeurs, et travaille à son émergence. Et, comme il n’est pas de chemin tout tracé ni obligé, nous découvrons la diversité des voies poétiques qui croisent les chemins de la foi : des textes ramassés à d’autres plus lyriques, des haïkus aux cheminements personnels, tout se déploie pour élargir notre appréhension de deux mystères évoqués ci-dessus.

Il nous faut enfin souligner avec force que ces jours d’étude ne cultivent en rien l’austérité ni le grave savoir. La diversité des intervenants, mais également des supports crée une programmation festive. Des groupements de textes sont ainsi lus à plusieurs voix, sur Jonas, sur la Création. Avec des incursions dans la littérature contemporaine (Jean Alexandre[3], De Dadelsen) et un détour par un extrait de pièce de théâtre (Allo Bybol![4]). Un autre volet particulièrement convivial se présente sous la forme d’un atelier d’écriture, à partir de textes déclencheurs tirés des Évangiles. Ces ateliers permettent de découvrir, en toute simplicité et pleine confiance, ce qu’est la poésie. Et ils mettent à la disposition des participants les outils pour se réapproprier cette pratique de la langue. L’art musical occupe également une place importante ; le piano et le violon interviennent avec virtuosité non pas comme une simple ponctuation mais comme des instants des plages d’émerveillement.

Tout ceci n’est possible que si une équipe se constitue au gré des années et des rencontres. Un noyau s’est ainsi créé autour des Éditions Jas Sauvages, les échanges vont en se multipliant et les retrouvailles sont toujours chaleureuses.

Quand le rideau tombe ; nous avons conscience d’avoir vécu des échanges qui vont nous habiter dans les mois qui viennent. Une façon comme une autre de prendre date, et de commencer à travailler pour la prochaine mise en œuvre

Tant il est vrai, comme l’affirme Christian Bobin, que « ce n’est pas pour devenir écrivain qu’on écrit. C’est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour [5] ».

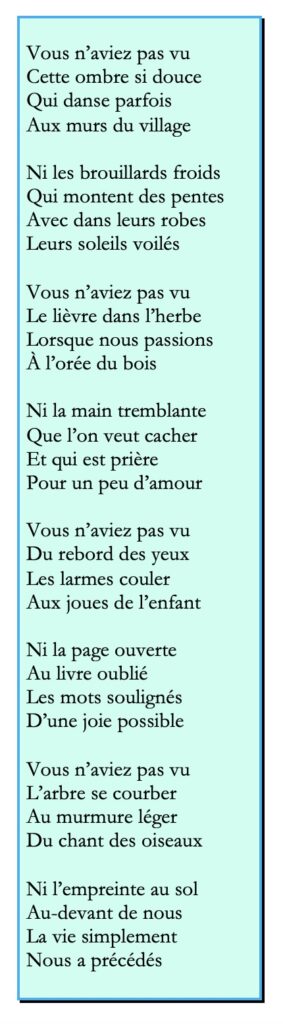

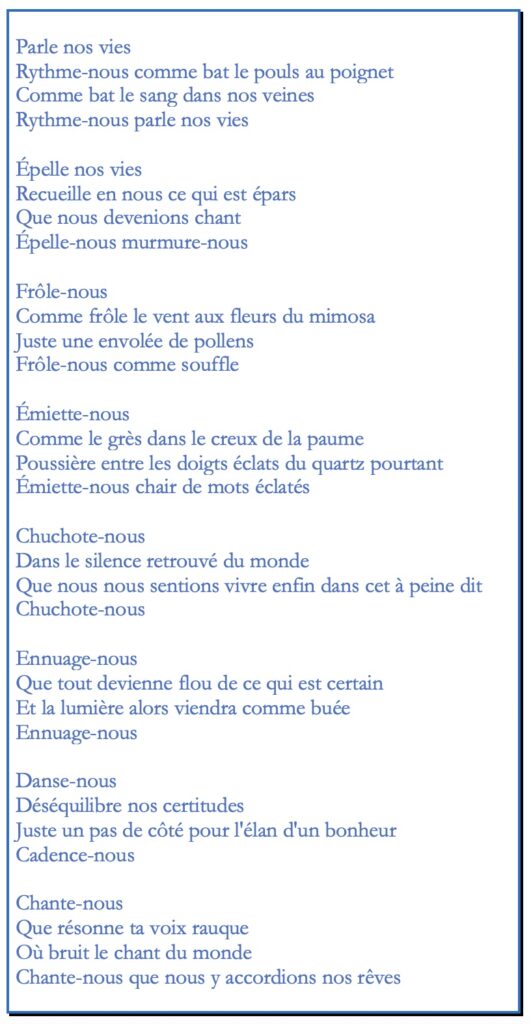

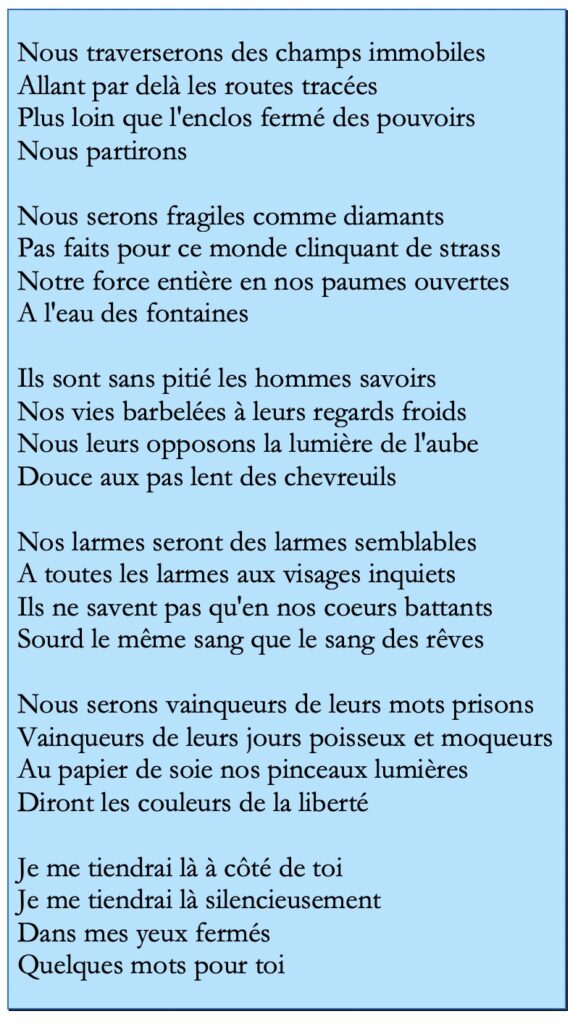

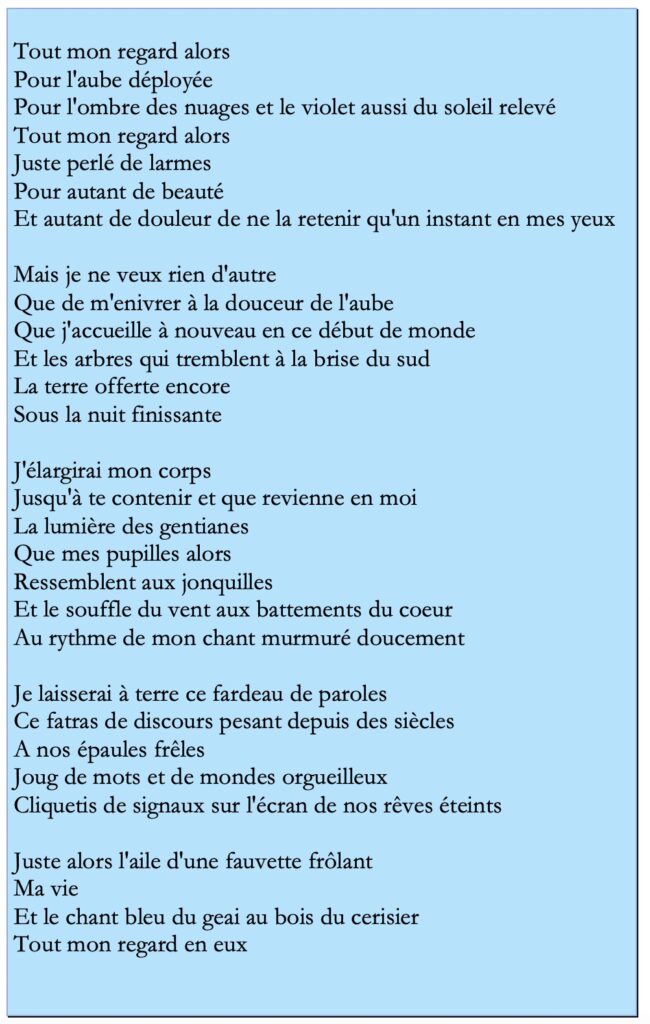

Illustrations: Jacqueline Assaël

[1] Albert Camus, Discours de Suède.

[2] Blaise Pascal, Pensées.

[3] Jonas ou l’oiseau de malheur.

[4] Jacqueline Assaël, Annie Coudène, Allo Bybol, Éditions Jas Sauvages.

[5] La part manquante.