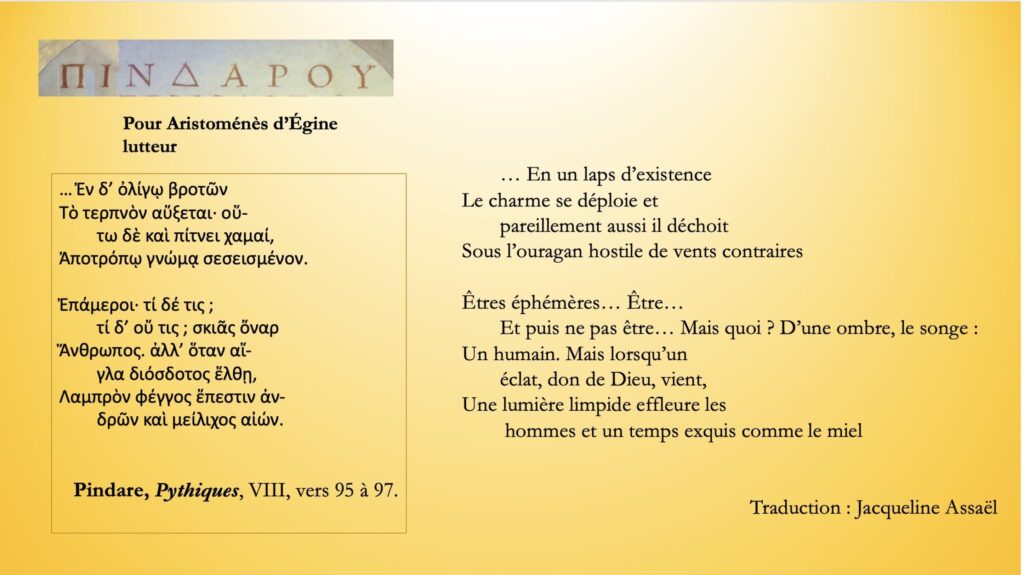

L’antique poète grec, Pindare (VIème-Vème siècles avant J.-C.), dessine en 2 vers le chemin d’une existence, celle d’Aristoménès d’Égine, lutteur, qui, après un certain nombre d’épreuves sévères parmi les hommes, remporte une victoire aux Jeux Pythiques et aboutit à la sensation de la caresse lumineuse de Zeus.

(Les Jeux Pythiques se déroulaient à Delphes, en alternance avec d’autres Jeux, dans d’autres cités grecques, et avec les Jeux Olympiques, beaucoup plus connus.)

Quelques éléments de commentaire:

Pour commencer dans la carrière, il a certainement fallu qu’Aristoménès d’Égine, lutteur, remporte un premier combat, sans même imaginer que ce modeste triomphe déclencherait un jour un couronnement aux Jeux Pythiques. Pindare sait que l’autorisation de se mettre en route est aussi enthousiasmante que l’accomplissement d’une vocation, situé au point d’arrivée. Car cette libération met en œuvre des forces juvéniles et tout un déploiement de soi, telle la mue d’une cigale. La lutte commence donc par une provision de vivres, attribuée comme des arrhes, sur le chemin.

Dans le dos d’Aristoménès, des intrigues sont fomentées, à Égine. Pindare ne s’y attarde pas, au début de son ode où il les mentionne un peu obscurément. Il préfère orienter le projecteur vers l’athlète. Mais justement, après la suavité du triomphe initial, il annonce des époques plus sombres où « le charme déchoit », des temps où la violence des ouragans a des effets ravageurs et laisse les athlètes à terre. Bien des obstacles ont dû guetter le lutteur d’Égine : les blessures physiques, la supériorité des concurrents, les refus contestables de sélection aux divers concours de la Grèce…

Alors surgit le doute, même si s’abstrayant d’une écume conjoncturelle, il s’enfonce sourdement, obstinément, dans son cœur de métier. Car les athlètes n’ont qu’une carrière assez brève. Or, quand Pindare assène cette évaluation : « De l’ombre, un songe… », c’est l’épaisseur du rien, sa profondeur infinie, qui est en cause, la proclamation définitive du néant de l’activité humaine.

Pindare répond, comme un oracle. En quelques mots, il nous retourne et nous convertit à la lumière : une victoire aux Jeux pythiques, ce n’est pas rien. La victoire d’Aristoménès, à Delphes, accorde une mémoire éternelle à son exploit, peut-être à travers une inscription épigraphique, dans le marbre d’Égine, certainement grâce à l’ode de Pindare, mais, fondamentalement, à travers la confiance, désormais imprenable, qui s’inscrit dans son esprit.

Cette victoire n’est pas un hasard, car l’athlète s’est sérieusement entraîné, longtemps. Mais elle aurait pu lui échapper. Bien sûr, il a consulté l’oracle de Delphes, qui la lui a certifiée. L’athlète y croit, mais, tout à la fois, il demeure incrédule, car les paroles de la Pythie ne laissent jamais d’être ambiguës. Alors, malgré tout, malgré sa voix intérieure, qui lui donne son assurance, il ressent son succès comme un miracle, un don imprévisible de Zeus qui advient alors qu’il ne l’attendait plus, au bout du temps qui s’effritait, morose, dans la poussière des palestres, alors qu’il pensait en lui-même : « De l’ombre, un songe : un humain ». C’est précisément la secousse de la surprise, comme un éveil à une autre qualité de la vie, qui donne à son exploit la saveur de la victoire.

Le lutteur a alors l’impression d’entrer dans un état où il pourra boire constamment en lui l’ode pindarique qui lui est dédiée, parce que, désormais, l’épaisseur du rêve est devenue réalité. Il sait qu’il pourra combattre encore, sans âpreté, avec un calme intérieur ; il sait qu’il éprouvera, sans plus jamais de trouble, l’élégance des gestes de la lutte qui révèle l’inhabitation du corps ; et qu’il continuera à inscrire dans l’imagination des hommes la stylisation de son art, manière d’enrichir la somme des représentations entraînant insensiblement le monde vers la conscience joyeuse de soi. Pendant longtemps, il a cru que tout était vain : « D’une ombre, le songe ». Mais, de la profondeur du réel, un frémissement a surgi, le faisceau d’une lueur.

Le poète grec évoque sa clarté à travers des termes évoquant des nuances très subtiles: « un rayon », « une limpidité », « un éclat ». Aristoménès y voit une intensité de lumière, dans le substrat de douceur d’une joie sereine.